山本ワールド

車体支持装置

台車が車体を支持する装置である。

ボルスタ付の揺れ枕つりからインダイレクトマウント、ダイレクトマウントを経てボルスタレス台車に至る。

現在はボルスタレス台車が主流であるが、曲線半径が短い路線を所有する鉄道会社等、ボルスタ付きのダイレクトマウント台車を投入している会社もある。また、ローカル路線などの車両では、インダイレクトマウントが投入されている例もある。

大正時代の最初のころ、J.G.Brill社が釣合梁方式の27MCBシリーズが発表した。

日本でも、大正時代から昭和にかけて同様のものが大量に製造されている。

現在では、新造されていないが、走行している車両が現存している。(2025年3月現在)

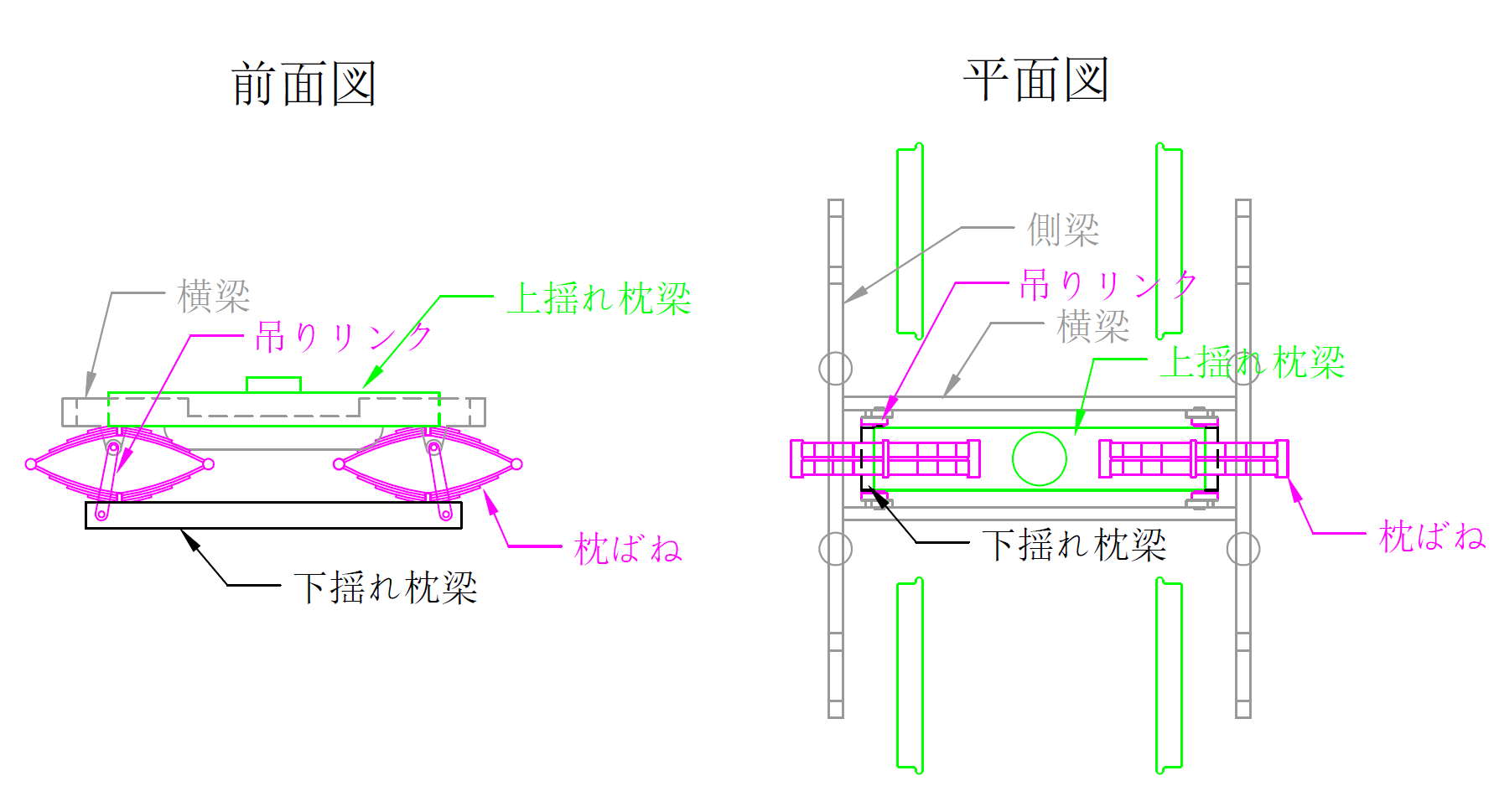

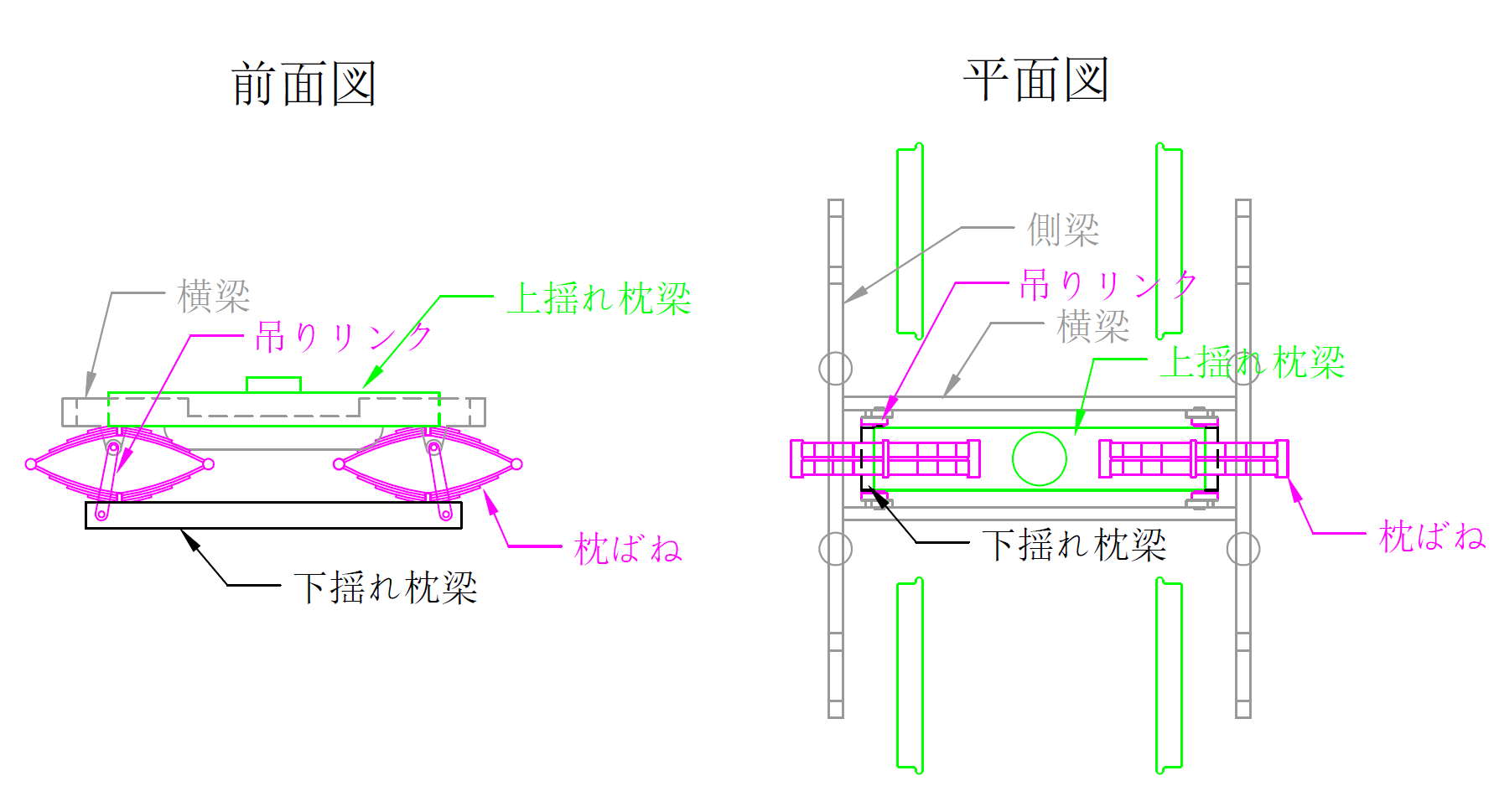

揺れ枕つり方式(スイングハンガ)は、台車と車体の間にスイングハンガ機構を有している方式である。

台車より、左右の吊りリンクにより下揺れ枕梁がブランコのように吊られている。

下揺れ枕梁の上に枕ばねを配しその上に上揺れ枕梁がある。

上揺れ枕梁に心皿があり車体を支持している。

車体が大きく左右に振られたとき、ブランコのように強い復元力が発揮される。

大正時代の最初のころ、J.G.Brill社が釣合梁方式の27MCBシリーズが発表した。

日本でも、大正時代から昭和にかけて同様のものが大量に製造されている。

現在では、新造されていないが、走行している車両が現存している。(2025年3月現在)

揺れ枕つり方式(スイングハンガ)は、台車と車体の間にスイングハンガ機構を有している方式である。

台車より、左右の吊りリンクにより下揺れ枕梁がブランコのように吊られている。

下揺れ枕梁の上に枕ばねを配しその上に上揺れ枕梁がある。

上揺れ枕梁に心皿があり車体を支持している。

車体が大きく左右に振られたとき、ブランコのように強い復元力が発揮される。

以下の車両は 新津鉄道資料館に保管されている。(クモハ115-1061 二代目新潟色)

長良川鉄道 ナガラ300型

長良川鉄道 ナガラ300型

名鉄6500系

名鉄6500系

名鉄3500系

名鉄3500系

揺れ枕方式

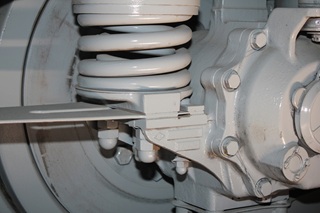

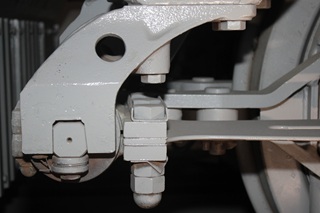

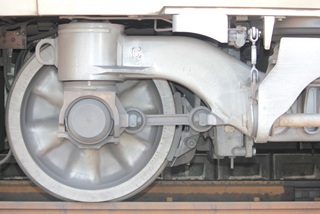

名鉄 モ512(釣り合い梁式 日本車輌製造製 27MCB1)

以下の写真は、名古屋鉄道(通称 名鉄)が大正15年(1926年)から平成17年(2005年)まで約80年ほどの長きにわたって運用されていたモ510形に採用されていた日本車輌製造製27MCB1型である。 旧名鉄美濃駅 モ512

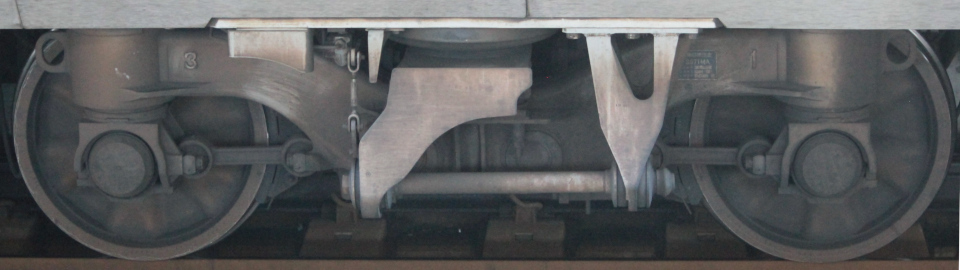

三岐鉄道北勢線 クハ202+サハ102+クモハ277 (西桑名駅から東員駅)

ナロゲージ(762ミリ軌間)かつ吊り掛け式駆動の車両が走行している。 また、連接台車も見られる。 ここでは、200形の台車を紹介する。| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 近畿車両 ND106A又はND106A-K |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+ウイングバネ |

| 二次バネ装置 | 外吊りバタフライコイルバネ+オイルダンパ |

| 牽引装置 | 揺れ枕守+心皿 |

| 軸距(mm) | 1,400 |

| 車輪径(mm) | 610 |

| 駆動方式 | 吊り掛け式 |

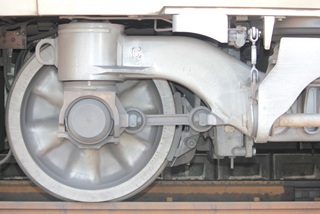

国鉄115系電車

日本国有鉄道(略称 国鉄 1949~1987年)が運用した近郊形直流電車である115系の台車について紹介する。 DT21B形動力台車・TR62形付随台車| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 国鉄 DT21 |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+ウイングバネ |

| 二次バネ装置 | 2列コイルばね+オイルダンパ |

| 牽引装置 | 揺れ枕守+心皿 |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン |

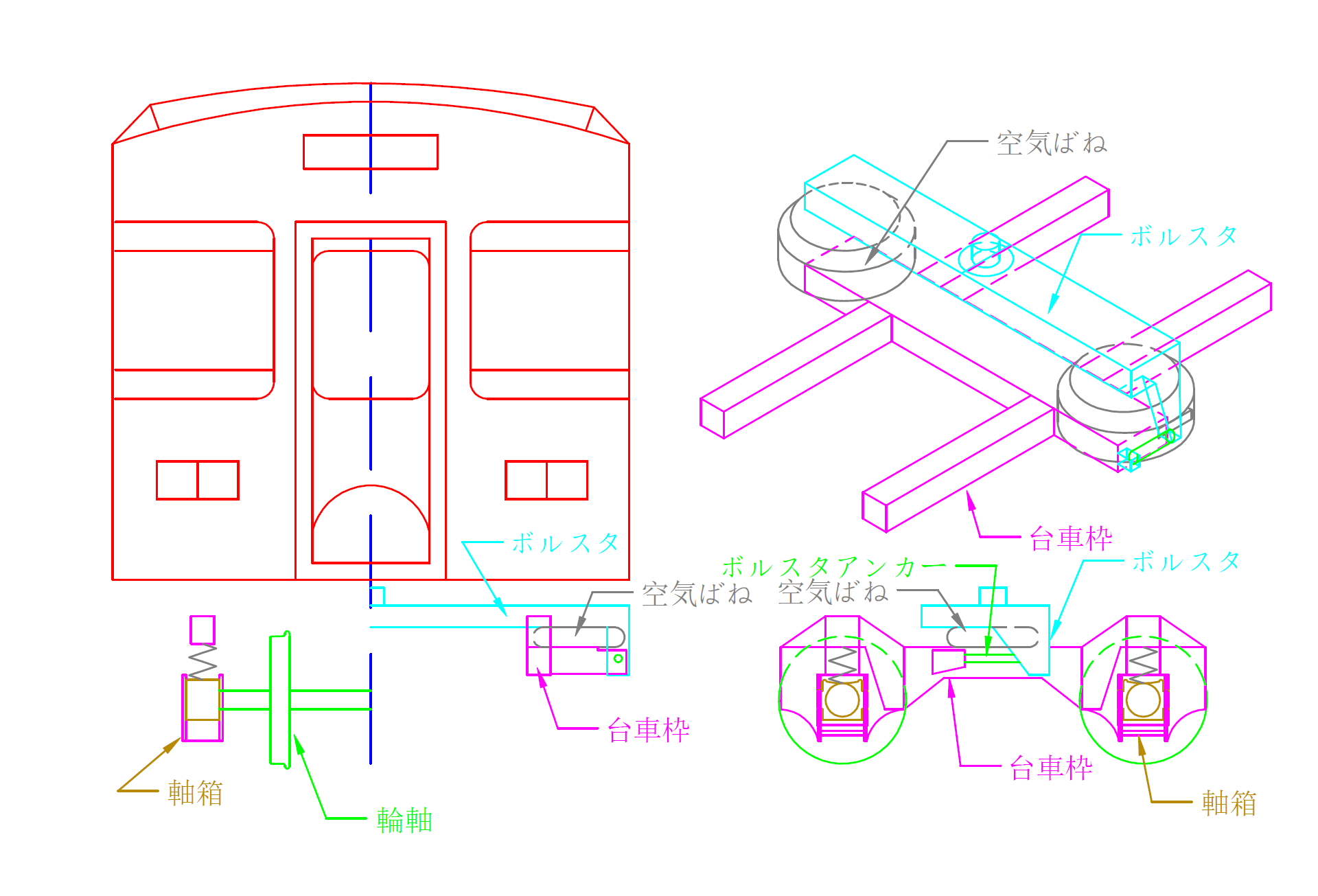

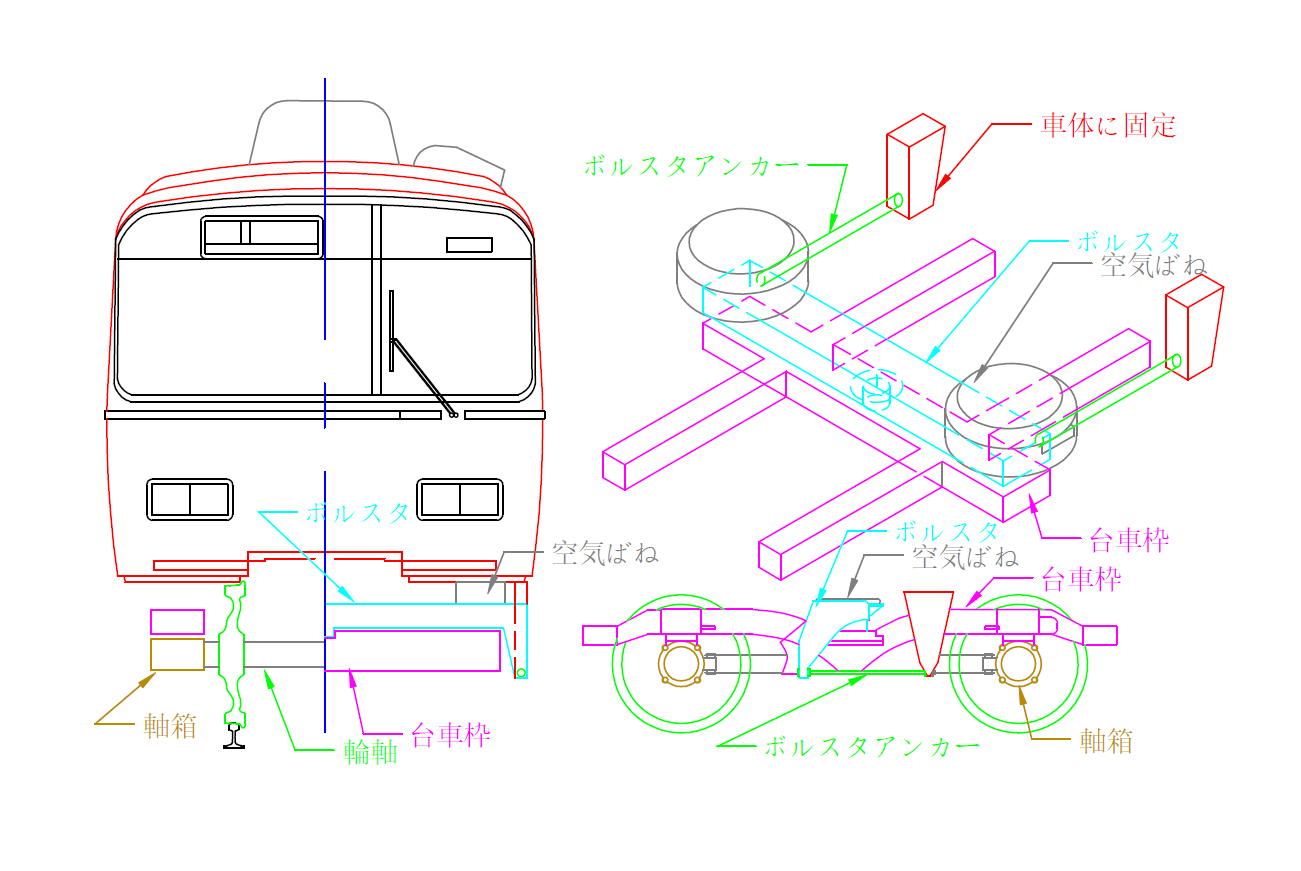

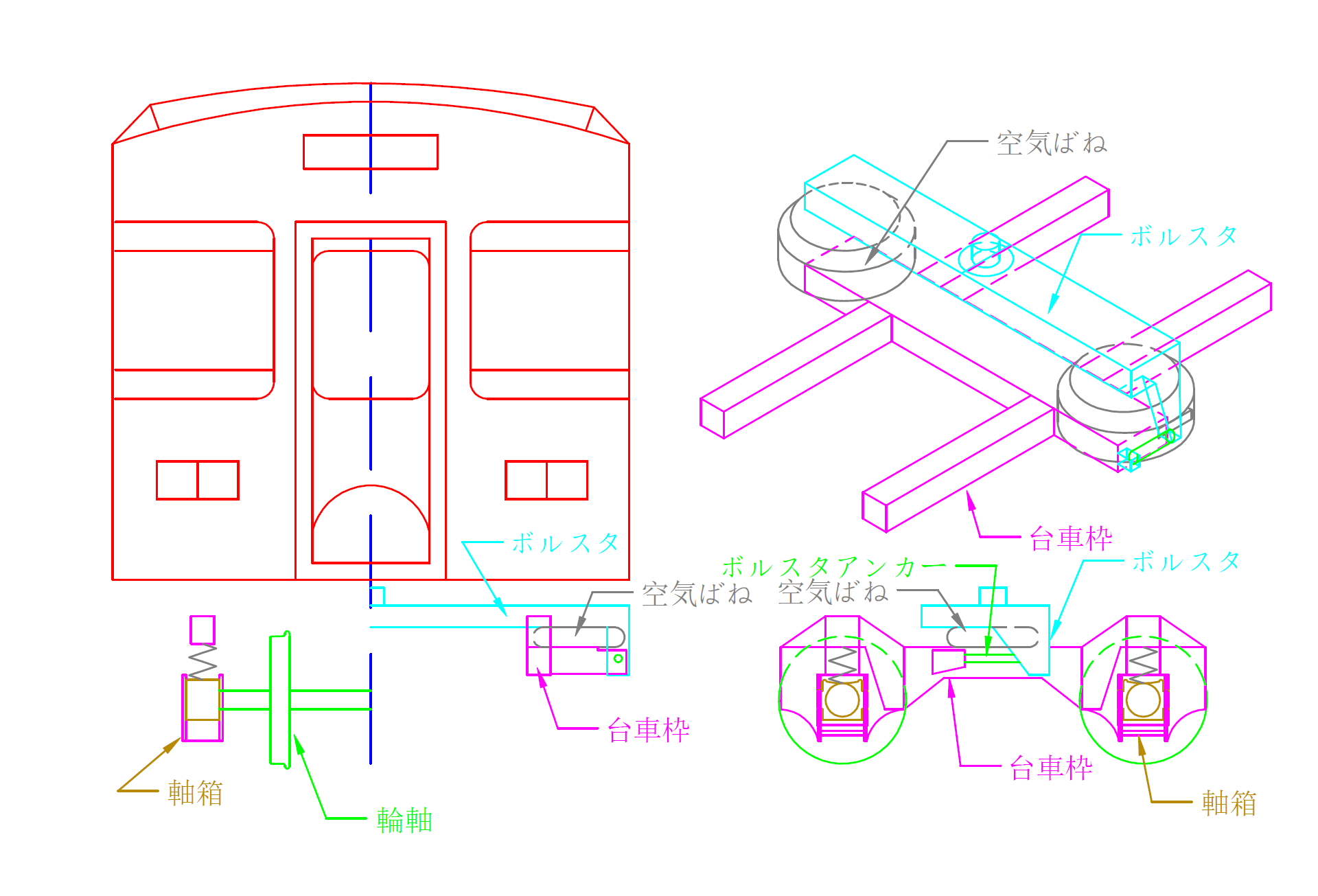

インダイレクトマウント方式

空気ばねに横方向の復元力を持たせることによりスイングハンガ(下揺れ梁)を省略した形式である。 スイングハンガ式と比較して梁が減っている 台車とボルスタの間に空気ばねが収まり、ボルスタの上に心皿がある。 牽引力の伝達は、台車とボルスタを接続しているボルスタアンカーによる。 ボルスタアンカーにより強固に固定すると空気ばねの意味がなくなるため、ボルスタアンカーの取り付け部はゴムブッシュを用いて、ある程度の動きを許容できるような構造となっている。 国鉄では、1962年から運用されている451系、471系が最初である。

国鉄 DT32系

インダイレクトマウント式空気ばねを搭載するDT32形電動台車 空気ばね φ550 3山ベローズ 空気ばねの横剛性の利用によりスイングハンガの省略 大径心皿φ800| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 国鉄 DT32 |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+ウイングバネ |

| 二次バネ装置 | インダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン |

国鉄165系電車

以下の台車は 新津鉄道資料館に展示されている。

国鉄485系電車

以下の車両は 新津鉄道資料館に展示されている。 DT32A形:電動車 TR69A形:付随車

長良川鉄道 ナガラ300型

富士重工業 軽快気動車のLE-DCシリーズ| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 富士重工業 動台車 FU34KD,付随台車 FU34KT |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+軸ばね |

| 二次バネ装置 | インダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 1,800 |

| 車輪径(mm) | 762 |

| 駆動方式 | 2軸駆動 直角カルダン(気動車) |

長良川鉄道 ナガラ300型

長良川鉄道 ナガラ300型

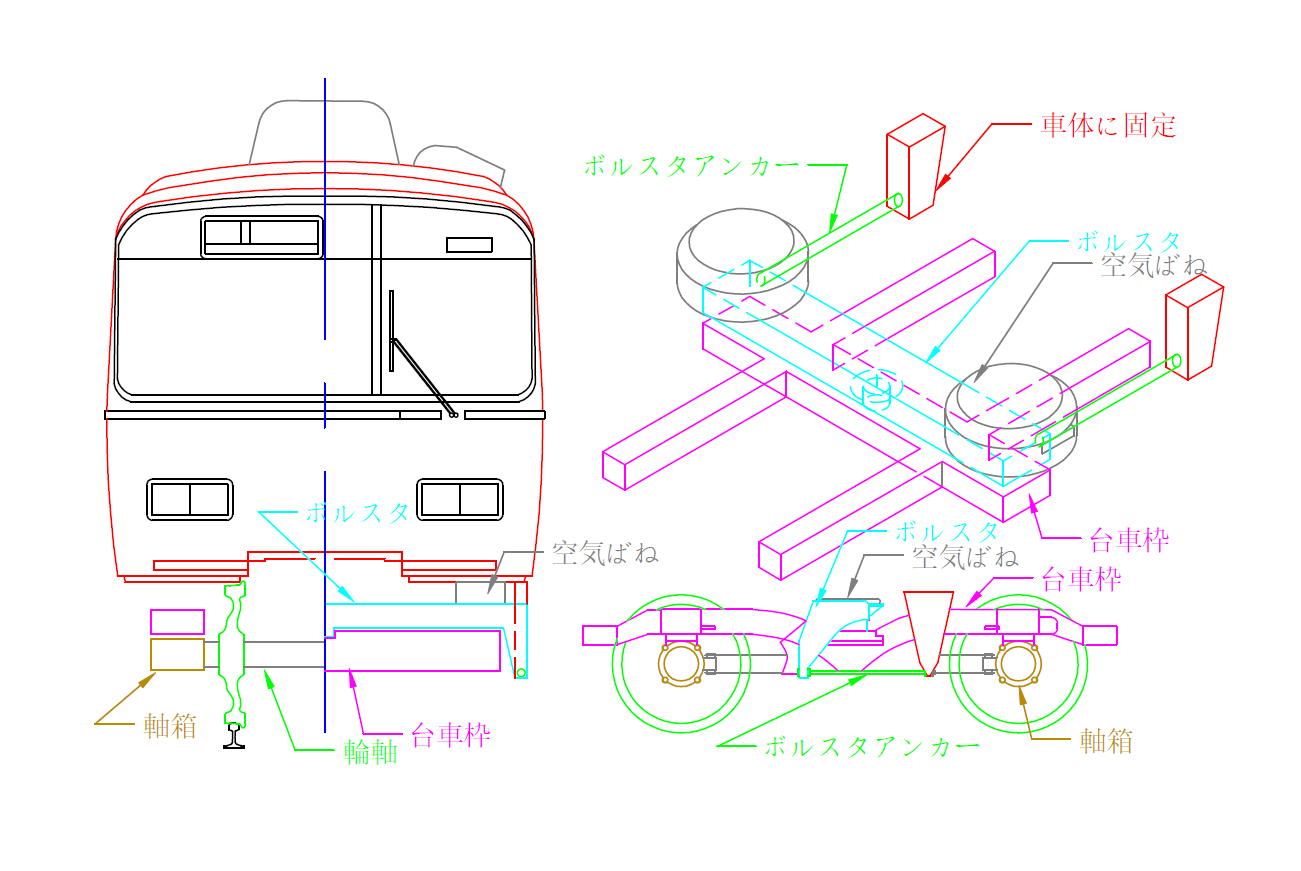

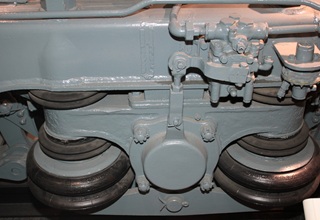

ダイレクトマウント方式

インダイレクトマウントと同様に空気ばねに横方向の復元力の利用によりスイングハンガを省略した形式である。 台車上に心皿を設け、ボルスタを設け、その上に空気ばね車体を接続した形式である。 牽引力は、車体とボルスタを接続しているボルスタアンカーによって伝達する。 国鉄ではボルスタレスに移行しているが、民鉄等では、現在も新造されている。 曲線半径がきつい線形の鉄道会社で好まれる形式のようである。 インダイレクトマウント式に比べて、ブレーキ装置等が干渉する可能性があるため、低床化では制約が多い。

| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 住友金属工業 動台車 FS521 付随台車 FS098 |

| 軸箱支持装置 | SUミンデン |

| 二次バネ装置 | ダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |

名鉄6500系

名鉄6500系

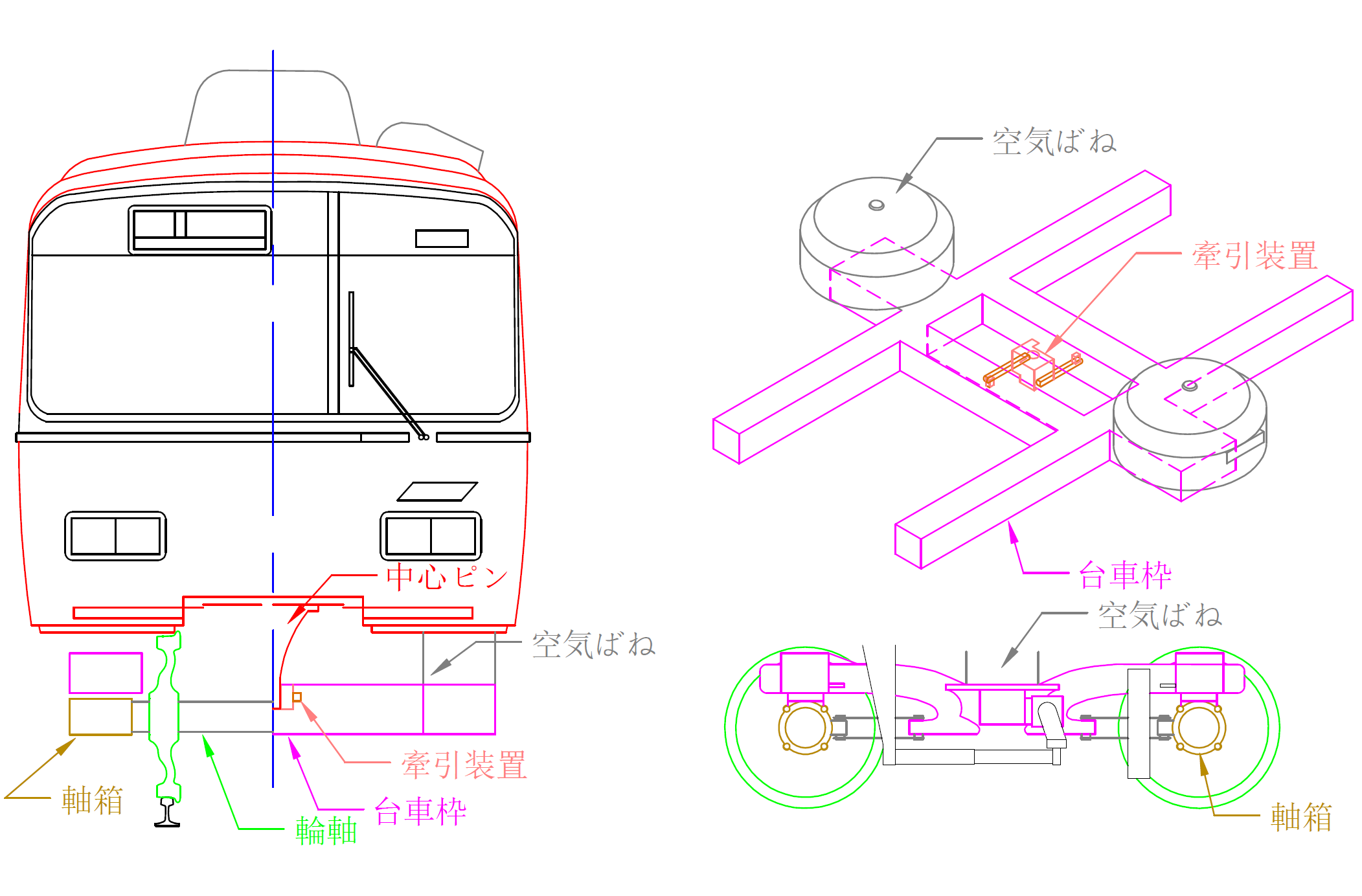

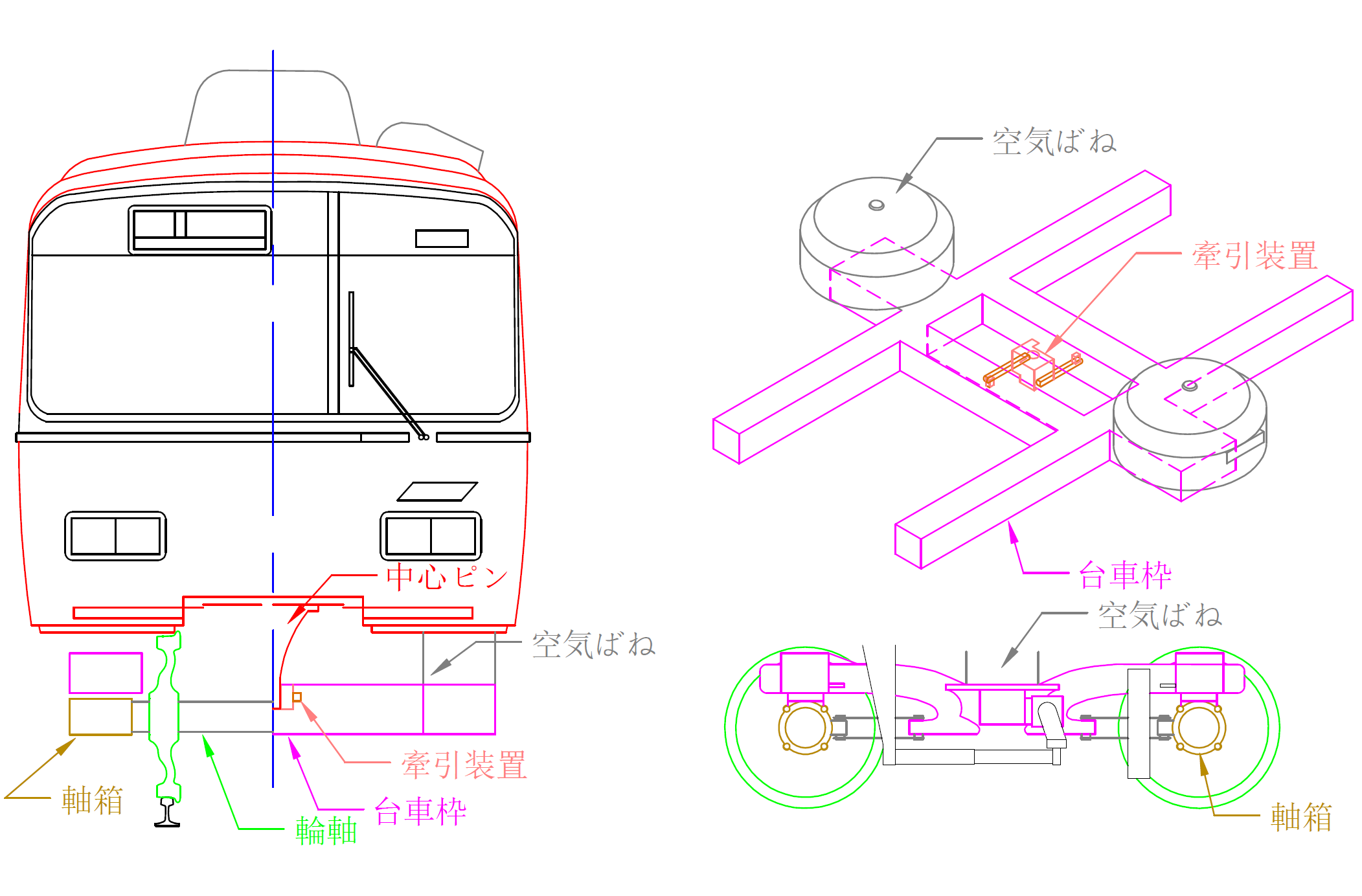

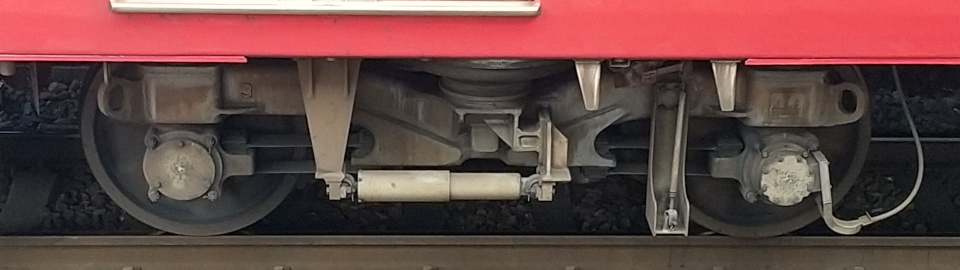

ボルスタレス方式

名称のとおり、ボルスタを省略した形式である。 ボルスタがないため、部品点数の削減および軽量化が可能となっている。 ボルスタがある場合は、空気ばねは、上下および横方向の動きのみに対応し、台車の回転を吸収する必要はなかったが、ボルスタレス方式では、台車と車体の間に直接空気ばねが接続されているため、台車の回転も空気ばねで吸収する必要がある。空気ばねの性能が向上したことにより可能となった形式である。 牽引力の伝達は、牽引装置を設けて行う。 牽引装置には、Zリンク式、1本リンクなどがある。

| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 住友金属工業 動台車 SS-165E 付随台車 SS-026E |

| 軸箱支持装置 | SUミンデン |

| 二次バネ装置 | ボルスタレス式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | TD平行カルダン駆動方式 |

名鉄3500系

名鉄3500系

軸箱支持装置

車輪と接続されている回転する輪軸を支え、台車に位置決めする装置である。

上下動の吸収と、前後左右に対して適度な硬性を持たせる必要がある。

名鉄6000系

名鉄6000系

FS592 名鉄6800 SUミンデン

FS592 名鉄6800 SUミンデン

名鉄6800系

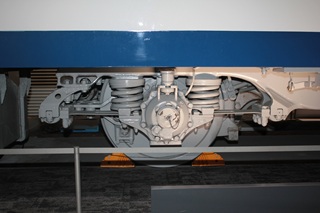

TR7007 E4新幹線 E4系新幹線P1編成8号車両

名鉄6800系

TR7007 E4新幹線 E4系新幹線P1編成8号車両

なお、1本のリンクでは、輪軸の上下動に対応できないため、リンクの固定部はゴムブッシュを配置している。

軸ばねは一見すると単なるコイルばねと見えるが、軸ばね部に円筒状のロールゴム(ゴムブッシュ)を配置し、位置決めしている。 住友金属がSU形ミンデンに代わるものとして開発し部品数が少なくセレーション等の加工も不要である。

名鉄3300系,3150系

名鉄3300系,3150系

名鉄 モ512(釣り合い梁式 日本車輌製造製 27MCB1)

名鉄 モ512(釣り合い梁式 日本車輌製造製 27MCB1)

旧名鉄美濃駅 モ512

旧名鉄美濃駅 モ512

支持板(板ばね)式

ベデスタル式の摺動部の摩耗、がたつき等のなくすため、板バネのたわみで支持する方式である。両板ばね式軸箱支持(plate type guiding arms on both suide)

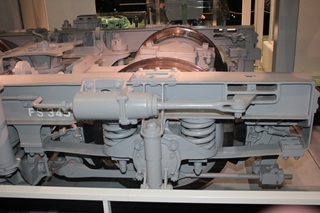

軸箱体の両側を板バネを用いて台車に固定する方式である。ミンデンドイツ(Minden)

ドイツで開発された方式で住友金属製台車に導入されている。 水平ばねで台車にセレーションが用いて強固に固定されている。 片側は水平ばねで、他方は水平ばねと垂直ばねをもちいている。 FS-345 京急2000| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | FS345 |

| 軸箱支持装置 | ミンデンドイツ |

| 二次バネ装置 | インダイレクトマウント式コイルばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン |

ゴム支持形両板ばね式 IS式ダイレクトマウント空気ばね台車(plate-type guideing arms on both sides)

新幹線100系電車 DT202、付随車台車はTR7000に用いられた形式である。標準ミンデンが直接台車に板バネを固定しているのに対して、ISゴムにより適度に柔らかく固定している。 ISは開発者のイニシャルである。I:石澤應彦、S:島隆と思われる。| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 電動車 DT202、付随車台車 TR7000 |

| 軸箱支持装置 | IS式 |

| 二次バネ装置 | インダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,500 |

| 車輪径(mm) | 910 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン |

片板ばね式軸箱支持(plate type guiding arms on one suide)

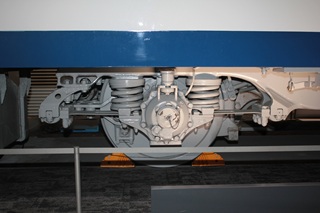

S形ミンデン

標準ミンデンが軸箱体の両側に板バネを配置しているが、S形は片側に2枚配置し、スペースを稼いでいる。 板バネは台車にセレーションにより強固に固定されている。 S形のSはshortか住友のSなのかは文献により異なる。| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 住友金属工業 動台車 FS398 付随台車 FS098 |

| 軸箱支持装置 | Sミンデン |

| 二次バネ装置 | ダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |

名鉄6000系

名鉄6000系

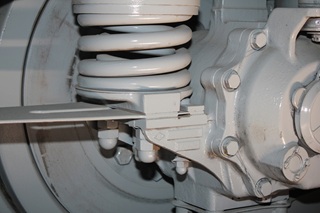

SU形ミンデン

S形ミンデンの改良型であり、軸箱体側の板バネの固定にU形ゴムを介して適度に前後の硬性を下げた方式である。 民鉄に広く使用された。 新幹線E4系ではドーナツ側のゴムを用いているようである。 下図で図示しているセの記号はセレーション加工を示している。(滑り止めのギザギザ加工)| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 住友金属工業 動台車 FS539 付随台車 FS039 |

| 軸箱支持装置 | SUミンデン |

| 二次バネ装置 | ダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |

名鉄6800系

TR7007 E4新幹線 E4系新幹線P1編成8号車両

名鉄6800系

TR7007 E4新幹線 E4系新幹線P1編成8号車両

| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | DT208(電動車),TR7007(付随車) |

| 軸箱支持装置 | SUミンデン |

| 二次バネ装置 | ボルスタレス式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,500 |

| 車輪径(mm) | 910 |

| 駆動方式 | WN駆動方式 |

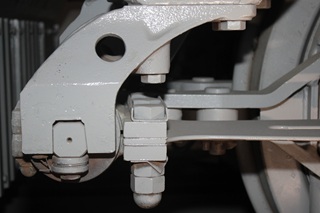

リンク式

モノリンク(mono-link guide)

モノリンク( FS571) 軸箱と台車を1本のリンクで接続した形式である。なお、1本のリンクでは、輪軸の上下動に対応できないため、リンクの固定部はゴムブッシュを配置している。

軸ばねは一見すると単なるコイルばねと見えるが、軸ばね部に円筒状のロールゴム(ゴムブッシュ)を配置し、位置決めしている。 住友金属がSU形ミンデンに代わるものとして開発し部品数が少なくセレーション等の加工も不要である。

| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 住友金属工業 動台車 FS571M 付随台車 FS571T |

| 軸箱支持装置 | モノリンク |

| 二次バネ装置 | ダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | WN継手平行軸カルダン駆動 |

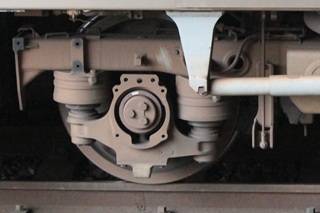

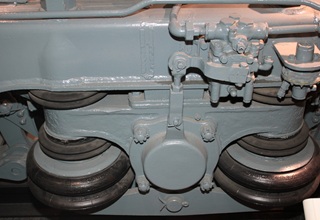

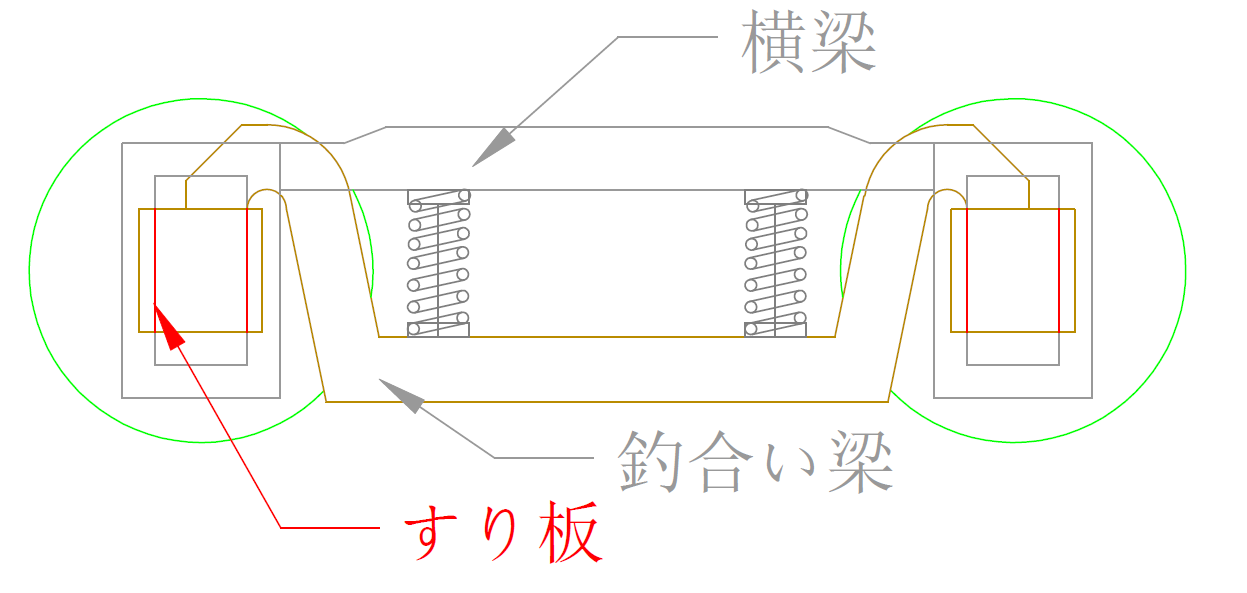

軸箱守式箱軸支持 ベデスタル式(pedestal guide,closed guide)

初期の台車に用いられ、摺動部の摩擦による摩耗等によるメンテナンスが嫌われ、板バネ支持等が発達したが、材料の発達により現在も見かける。 大きな上下動に対して、摺動式の滑り板ガイドで保持し、左右方向は、その隙間により位置決めしている。 摺動式であるため、上下動による摩擦による摩耗により隙間調整および交換が必要となるが、分解組み立ては比較的容易である。 当初、すり板は鋼板がもちいられ油により潤滑されていた。現在は、耐摩耗性鋼板(高マンガン鋼)や耐磨レジンが開発され、ほとんど無潤滑で使用される。軸ばね式

ベデスタル式の軸箱に軸ばねを1個により支持した形式である。| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 近畿車輛 KD219A(T台車/クモハ271) |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守 軸ばね |

| 二次バネ装置 | コイルばね |

| 軸距(mm) | 1,650 |

| 車輪径(mm) | 762 |

| 駆動方式 | WN継手平行軸カルダン駆動 |

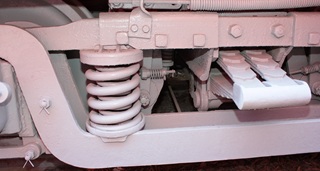

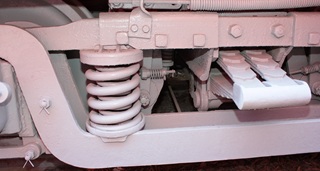

ウィングばね式

ベデスタル式の軸箱の両側に羽のような受台を配置して軸ばねを2個により支持した形式である。| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 国鉄 DT32 |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+ウイングバネ |

| 二次バネ装置 | インダイレクトマウント式空気ばね |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | 中空軸平行カルダン |

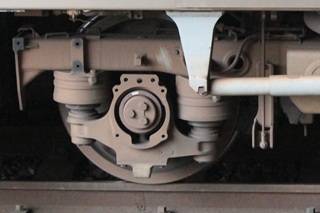

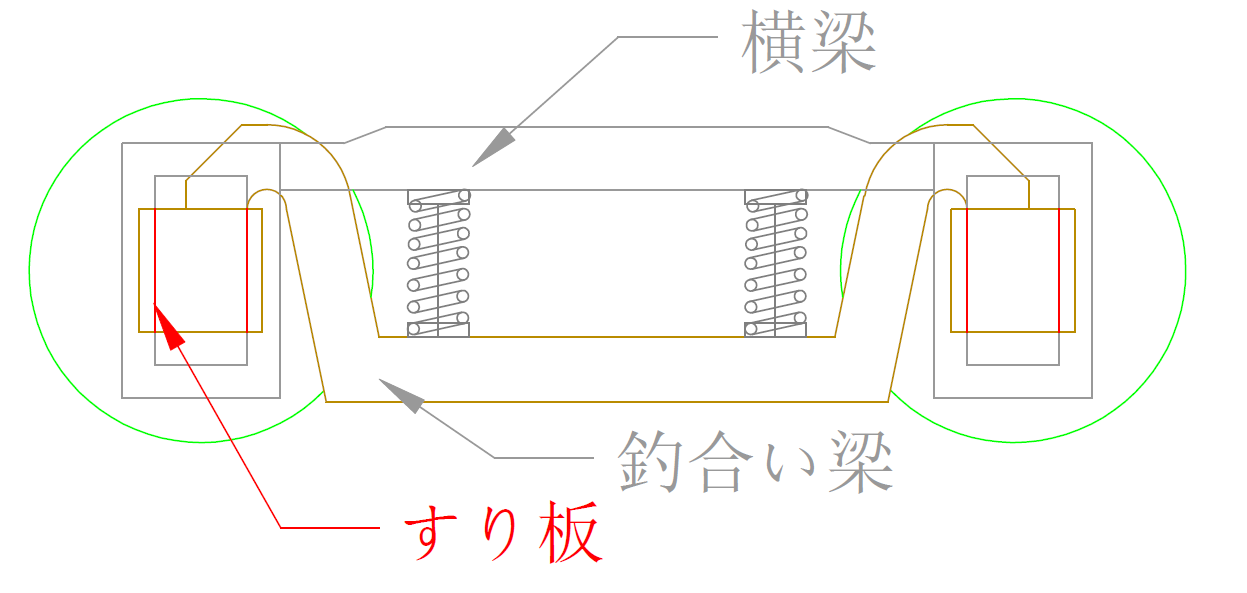

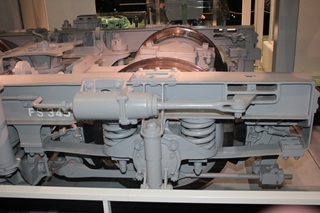

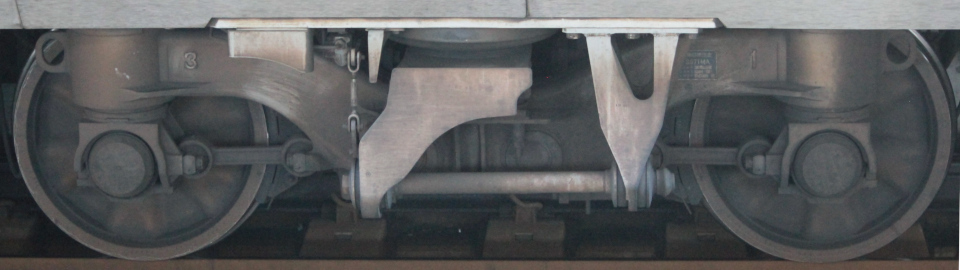

釣合い梁式

前後のベデスタル式軸箱の上部を弓型の梁で連結している。 前後輪軸は、相互に動きが抑制され、走行安定性に優れる。 軸ばねが、釣合い梁の途中に配置されるため、輪軸が受ける変位に対して、てこの原理により小さくなるので軌道条件が悪い状態でも良好な乗り心地が得られ、軸重抜けが少なくなり、整備の悪い線路でも脱線しにくい。 主に米国で発達し、昭和初期にかけて、大量にコピー品がつくられ、国鉄ではTR10、TR11として制式化されている。 ただし、釣合い梁は、ばね下重量の増加につながる。 名鉄 モ512(釣り合い梁式 日本車輌製造製 27MCB1)

名鉄 モ512(釣り合い梁式 日本車輌製造製 27MCB1)

| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | 日本車輌製造製 27MCB1 |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+釣り合い梁 |

| 二次バネ装置 | 揺れ枕式板ばね |

| 軸距(mm) | 1,981(6ft6in) |

| 車輪径(mm) | 838(33in) |

| 駆動方式 | 釣り掛け駆動 |

旧名鉄美濃駅 モ512

旧名鉄美濃駅 モ512

ゴム支持式

円錐積層ゴム(conical bounded rubber type guidde)

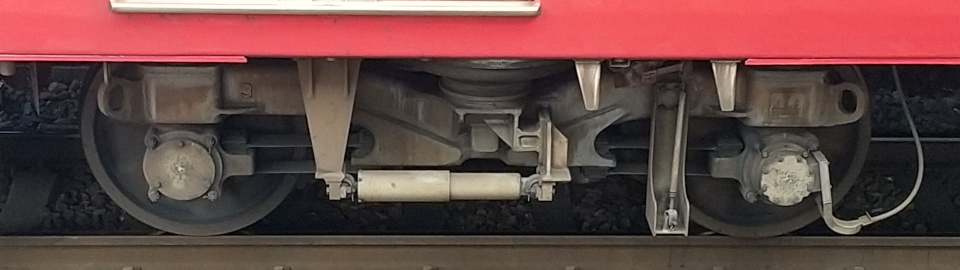

軸ばねとして、ゴムと金属板を接着し、円錐状でバームクーヘンのように積層した構造となっている。 簡単な構造で、摺動部やガタがないためボルスタレス台車で多く使用されている。 ゴムで柔らかい上下方向のばね係数が得にくいため、大型化し、ウィング状に2個配置されているのが一般的である。 前後方向と左右方向の特性を変えるため、ゴムの一部にスグリ(切り欠き)を設けているケースが多い。 JR東海313系電車| 名称 | 諸元 |

|---|---|

| 形式 | C-DT63A(動力台車)C-TR251(付随台車) |

| 軸箱支持装置 | 円錐積層ゴム式 |

| 二次バネ装置 | ボルスタレス式空気ばね ヨーダンパ付き |

| 軸距(mm) | 2,100 |

| 車輪径(mm) | 860 |

| 駆動方式 | TD平行カルダン駆動方式 |