名鉄6000系

概要

通勤ラッシュに対応して、1976年(昭和51年)から名鉄が製造した通勤用3扉車である。

運用中で最古参の3次車6009編成の場合、1978年11月2日に落成され、その後特別整備を実施、ワンマン対応を行い、広見線及び蒲郡線で使用されており、

現在で

年経過している。

6015F(4次車 2025年に廃車)

6020F(5次車 三河線)

復活塗装車両(6009F 3次車 いもむし)

3400系の塗装の復刻

■■

塗装車両(6011F 3次車 白帯)

7700系特急車の塗装の復刻

■スカーレット■白

復刻塗装車両(6013F 3次車)ストロークリーム色

5500系の塗装の復刻

■ストロークリーム■スカーレット

復刻塗装車両(6010F 3次車) 5500系の塗装の復刻 ツートンカラー

5500系の塗装の復刻

■赤クリーム■チョコレート

それまでのパノラマカー(7000系)の全電動車に対して、大出力の電動機を使用し、1M1Tとし経済性を考慮した。

抵抗制御の6000系からスタートし、省エネを考慮し回生付きの4両編成の

界磁チョッパの

6500系、2両編成の

界磁添加励磁制御の

6800系がある。

車体は全て普通鋼製で、新造時の色は、名鉄スカーレット1色である。

6000系は、先頭部に貫通扉を備えており、編成間で通行が可能である。

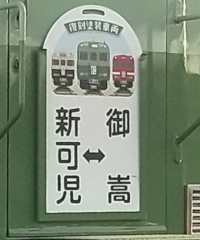

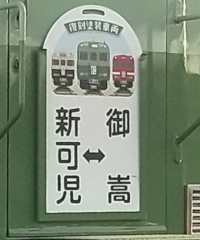

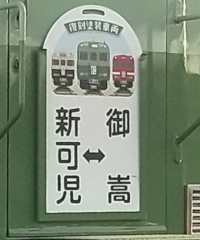

先頭車の貫通扉に系統板を設置する場所があり、イラストが描かれたものが掲げられることがある。

| 軌間 | 1,067 |

| 電気方式 | 直流 1,500V |

| 製造所 | 日本車両製造 |

| 最高速度 | 100km/h |

6000系概要

1976~1983 4両編成

1978~1985 2両編成(9次車(6045~6252 全部廃車されている)からは車体は、鉄仮面)

4両編成と2両編成の先頭車は同一仕様であり、4両編成から中間車2両を除くと2両編成となる。

新造時4両編成26本、2両編成34本であり、計172両であり、一時名鉄で最大の数となっていた。

車番は大量製造を見込んで、通常の50刻みではなく、100刻みとなっている。

1977年には鉄道友の会よりブルーリボン賞に選出されている

車両番号は豊橋側を1号とし、編成は、豊橋側の先頭車両の車両番号にFまたは編成を付けてあらわす。

4両編成

| 号車 | 6000系 | 搭載機器 |

|---|

| 1 | ク6000 Tc | MG,CP |

| 2 | モ6300 M | CON,PT |

| 3 | サ6100 T | MG,CP |

| 4 | モ6200 Mc | CN,PT |

2両編成

| 号車 | 6000系 | 搭載機器 |

|---|

| 1 | ク6000 Tc | MG,CP |

| 2 | モ6200 Mc | CN,PT |

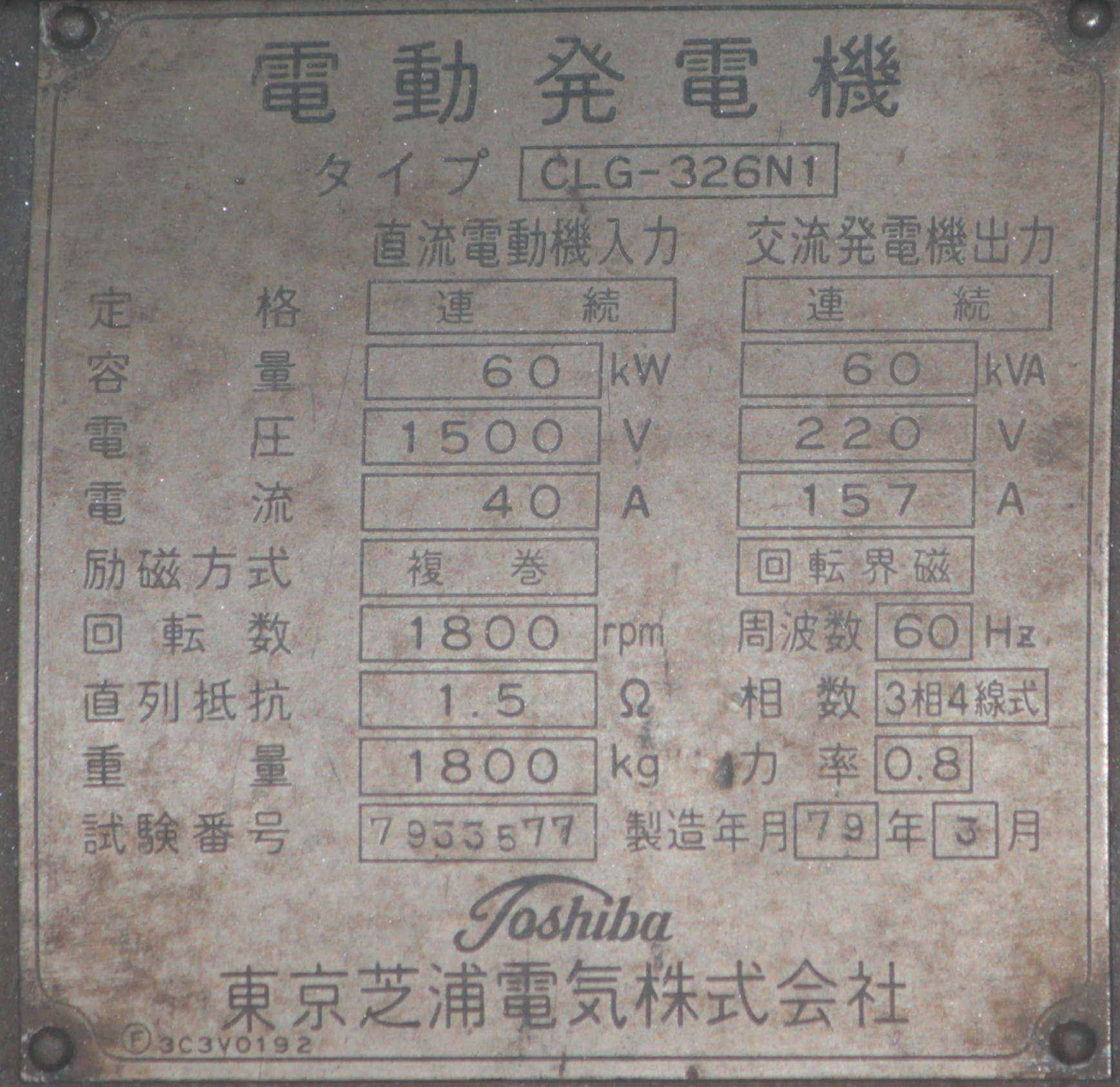

MG:電動発電機 9~10次車はSIV

CP:空気圧縮機

PT:集電装置

増備上での変更点

一部は2両編成で製造後、瀬戸線で中間車を増結して4両編成としたため編成番号が変則的になっている。

| 次(製造年) | 編成 | 適用 |

|---|

| 1(1976年) | 6001~6006 | 床面が1,150mm |

| 2(1977年) | 6007~6008 | 〃 |

| 3(1978年) | 6009~6014 | 〃 2両編成のみ |

| 4(1979年) | 6015~6017 | 客用扉窓の大型化、貫通扉が片開、床面が1,110mm |

| 5(1980年) | 6018~60276031~6032 | 側面窓が開閉式(一段小上昇窓) 冷房装置*2台に減少 |

| 6(1981年) | 6028~6030 | 軽量化 側面窓隅の寸法変更 |

| 7(1982年) | 6035~6036,6033 | 〃 |

| 8(1983年) | 6038~6044 | 〃 |

| 9(1984年) | 6045~6048 | 4両編成は6500系に移行、2両編成は車体が6500系の鉄仮面仕様で機器は6000系と同様 |

| 10(1985年) | 6049~6052 | 4両編成は6500系に移行、2両編成は車体が6500系の鉄仮面仕様で機器は6000系と同様 |

2両編成の6000系の9次~10次はすべて廃車になっているため、車体が鉄仮面で2両の編成は現在存在しない。

6000系はすべてロングシートに改造されている。

2025/6/1現在のイラストを示す。

現在営業運転している編成(2025年6月1日)

廃車が進み4両編成は2025年5月31日に「6000系固定4両編成さよならイベント」で6003編成が最後の勤めを果たした後、営業運転がなくなりました。

2両編成は17本、運用されている。

2両編成(17編成 34両)

| 次(製造年) | 編成 | 特別整備(年) | 適用 | 塗装 |

|---|

| 3(1978) | 6009 | 1997 | ワンマン 広見線・蒲郡線 | いもむし |

| 3(1978) | 6010 | 1998 | ワンマン 広見線・蒲郡線 | チョコツートン |

| 3(1978) | 6011 | 1998 | ワンマン 広見線・蒲郡線 | 白帯 |

| 3(1978) | 6012 | 1998 | ワンマン 広見線・蒲郡線 | スカーレット |

| 3(1978) | 6013 | 1998 | ワンマン 広見線・蒲郡線 | ストロークリーム |

| 3(1978) | 6014 | 特別整備1998 重整備2020 | ワンマン 三河線 | スカーレット |

| 5(1980) | 6020~6021 | 特別整備1999 重整備2016~2017 | 4両→2両 ワンマン 三河線 | スカーレット |

| 7(1982) | 6034 | 重整備2016 | ワンマン 三河線 | スカーレット |

| 7(1982) | 6037 | 重整備2018 | 4両→2両 ワンマン 三河線 | スカーレット |

| 8(1983) | 6038~6044 | 重整備2014~2019 | 4両→2両(6038~6041) ワンマン 三河線 | スカーレット |

上表の4両→2両は、4両編成で新造された後、中間車(モ6300,サ6100)を供出し1995年に本線系で2両編成となった編成である。

逆に、2両編成(6023F~6027F,6031F~6033F)で本線系として新造され上記の中間車を挟み込み、瀬戸線の4両編成として運用された編成がある。

供出された中間車は、瀬戸線に転属した別編成の先頭車に合わせて改番され1996年から4両編成として瀬戸線で運用し、2011~2014年に瀬戸線の先頭車と合わせて廃車された。

4両編成を2両編成に改造した編成と、2両編成の先頭車の間に4両編成から中間車2両を抽出し、先頭車と中間車を連結し4両化した編成がある。

結果的に4両編成と2両編成の数は、変わらないことになる。

復刻塗装の運用

蒲郡線・広見線(新可児~御嵩)間で運用されている2両編成のワンマン車4編成は、復刻塗装されており曜日で運用が決まっている。蒲郡線・広見線(新可児~御嵩)は赤字路線であり、自治体が支援しているが、広見線(新可児~御嵩)は存続について現在議論されており2025年6月に判断される。(2025.2.24現在)

運用表 2025.1現在 蒲:蒲郡線、広:広見線(新可児~御嵩)

| 編成 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 6009■■ | | 広 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | | 広 |

| 6010■■ | 蒲 | | 広 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 |

| 6011■■ | 蒲 | 蒲 | 蒲 | | 広 | 蒲 | 蒲 |

| 6012■ | 蒲 | 蒲 | | 広 | 蒲 | 蒲 | 蒲 |

| 6013■■ | 広 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | | 広 | |

蒲郡線は吉良吉田駅から蒲郡駅間の17.6kmを約28分で走行し、約30分間隔で運行しており3編成で運用されている。

広見線(新可児~御嵩)は7.4kmを約12分で走行しており1編成が往復している。

広見線の車両の入れ換えは夜の営業時間中に広見線(新可児~御嵩)から離脱し、夜中に回送および営業運転により新安城へ移動し留置する。翌朝、新安城と西尾間を数往復後、西尾から吉良吉田へ回送、通勤ラッシュ時間後の蒲郡線の運用に入る。

その代わりに蒲郡線から抜けた車両は吉良吉田駅から新安城行きとなり、犬山駅まで行き犬山検査場に入場する。

検査後、夜に広見線(新可児~御嵩)に送り込まれ営業運転を行う。

2024.3.16以降の運用の休日(調査中)

運用1日目

車両Aの運用後の回送

御嵩→新可児(22:15着)→回送→岩倉(23:01発)→新安城(00:11着)

車両Bの送り込み・運用

犬山→回送→新可児(22:25発)→御嵩(22:37着 22:40発)→新可児(22:52着 22:55発)→御嵩(23:07着 )→回送→新可児(23:23発)→御嵩(23:35着 )→回送→新可児 夜間停留

運用2日目

車両Bの運用 新可児→回送→御嵩(5:40発)→新可児(5:51着) 以降 新可児(22:15着)まで往復で運行

車両Cの送り込み 東岡崎(9:54発)→新安城(10.04着)

蒲郡線からの運用離脱 西尾(9:41発)→新安城(上記車両と連結後 10:13発)→犬山(11:59着) 犬山検査場→回送→新可児(22:25発) 営業運転

2両編成+4両編成の中間車2両→4両

瀬戸線で運用されその後全車廃車となった。

| 変更前 | 変更後 |

| 先頭車 | 中間車 | 瀬戸線(現在は廃車) |

| ク6000 | モ6200 | モ6300 | サ6100 | ク6000 | モ6300 | サ6100 | モ6200 |

| 6023 | 6223 | 6319 | 6119 | 6023 | 6323 | 6123 | 6223 |

| 6024 | 6224 | 6320 | 6120 | 6024 | 6324 | 6124 | 6224 |

| 6025 | 6225 | 6321 | 6121 | 6025 | 6325 | 6125 | 6225 |

| 6026 | 6226 | 6339 | 6139 | 6026 | 6326 | 6126 | 6226 |

| 6027 | 6227 | 6340 | 6140 | 6027 | 6327 | 6127 | 6227 |

| 6031 | 6231 | 6337 | 6137 | 6031 | 6331 | 6131 | 6231 |

| 6032 | 6232 | 6338 | 6138 | 6032 | 6332 | 6132 | 6232 |

| 6033 | 6233 | 6341 | 6141 | 6033 | 6333 | 6133 | 6233 |

4両→2両

4両で新造され、中間車を瀬戸線の供出。先頭車同士を連結しで2両編成として運用

6019編成を除いて、先頭車は今も運用中。

| 変更前(新造時) | 変更後(4両→2両) | 中間車供出先編成 |

| ク6000 | モ6300 | サ6100 | モ6200 | ク6000 | モ6200 | |

| 6019 | 6319 | 6119 | 6019 | 6019 | 6219 | 6023 |

| 6020 | 6320 | 6120 | 6020 | 6020 | 6220 | 6024 |

| 6021 | 6321 | 6121 | 6021 | 6021 | 6221 | 6025 |

| 6037 | 6337 | 6137 | 6037 | 6037 | 6237 | 6031 |

| 6038 | 6338 | 6138 | 6038 | 6038 | 6238 | 6032 |

| 6039 | 6339 | 6139 | 6039 | 6039 | 6239 | 6036 |

| 6040 | 6340 | 6140 | 6040 | 6040 | 6240 | 6027 |

| 6041 | 6341 | 6141 | 6041 | 6041 | 6241 | 6033 |

車体

| 4両編成 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |

| 2両編成 | 1号車 | | | 2号車 |

| 形式 | ク6000 Tc | モ6300 M | サ6100 T | モ6200 Mc |

| 全長(連結器を含む) | 18,950 | 18,830 | 18,830 | 18,950 |

| 車体長 | 18,200 | 18,100 | 18,100 | 18,200 |

| 全幅 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |

| 全高さ | 3,880 | 4,200 | 3,880 | 4,200 |

| 台車中心間隔 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |

| 扉 | 3扉 | 3扉 | 3扉 | 3扉 |

単位はmmで示している。

側面窓

固定窓(連続窓) 1~4次車

6015F 4次車

一段上昇窓(3枚) 5次車

省エネを考慮し開閉可能な窓になった。

6020F 5次車

一段上昇窓(3枚) 6次車~

省エネを考慮し開閉可能な窓になった。

5次車に比べて、窓枠の窓隅の丸みが小さくなった。

6038F 6次車

貫通扉

1次車 固定部枠に対して扉が引っ込んでいる

6003F

2次車~ 固定部枠と扉がフラット

6013F

三河線用 固定部枠と扉がフラット 取っ手が3個

屋外からと扉を開けられるように取っ手が3個取り付けられている。

6020F

前面行先表示器

1~3次車

4次車~

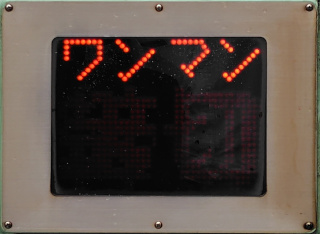

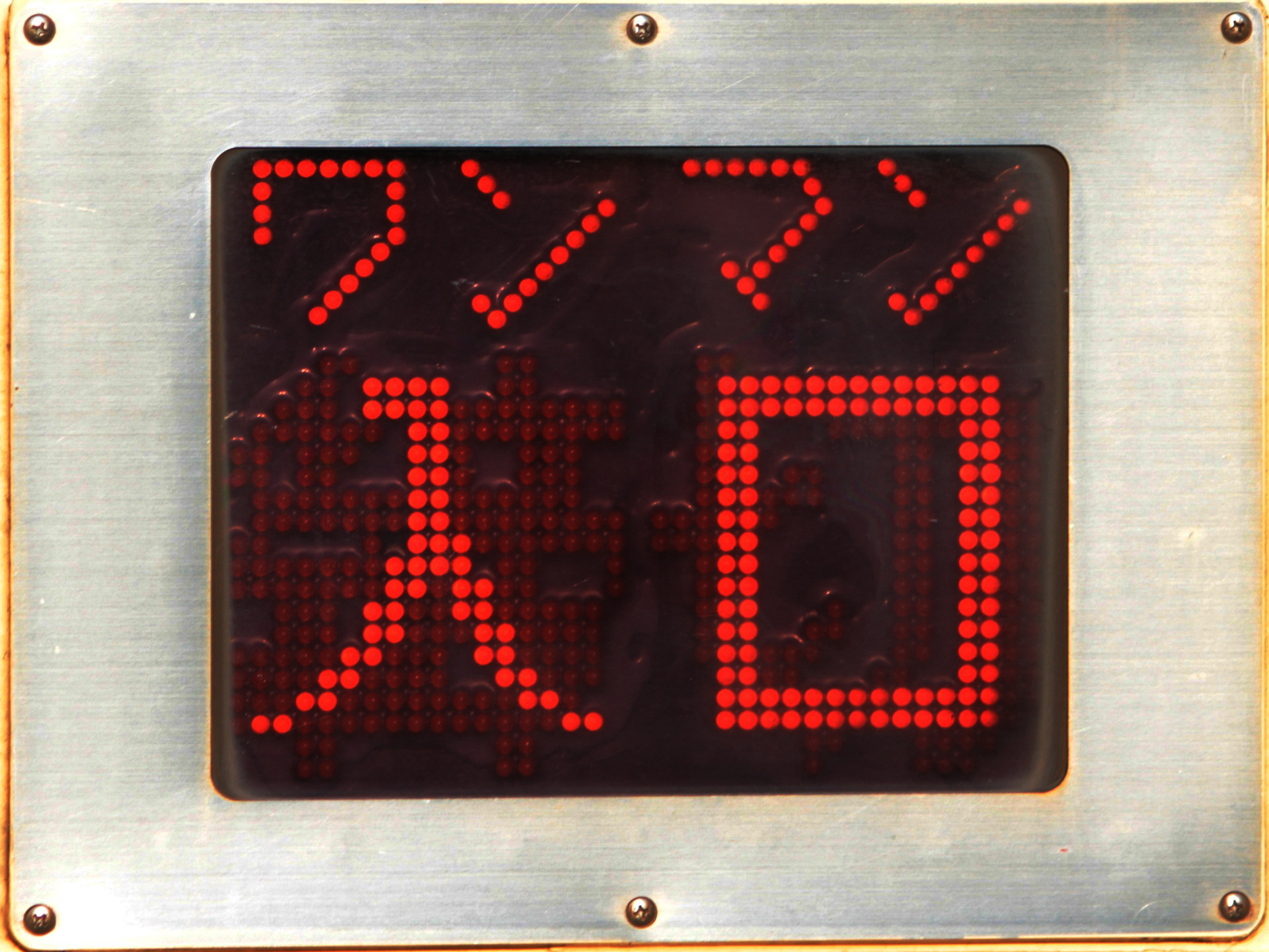

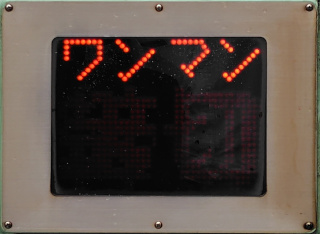

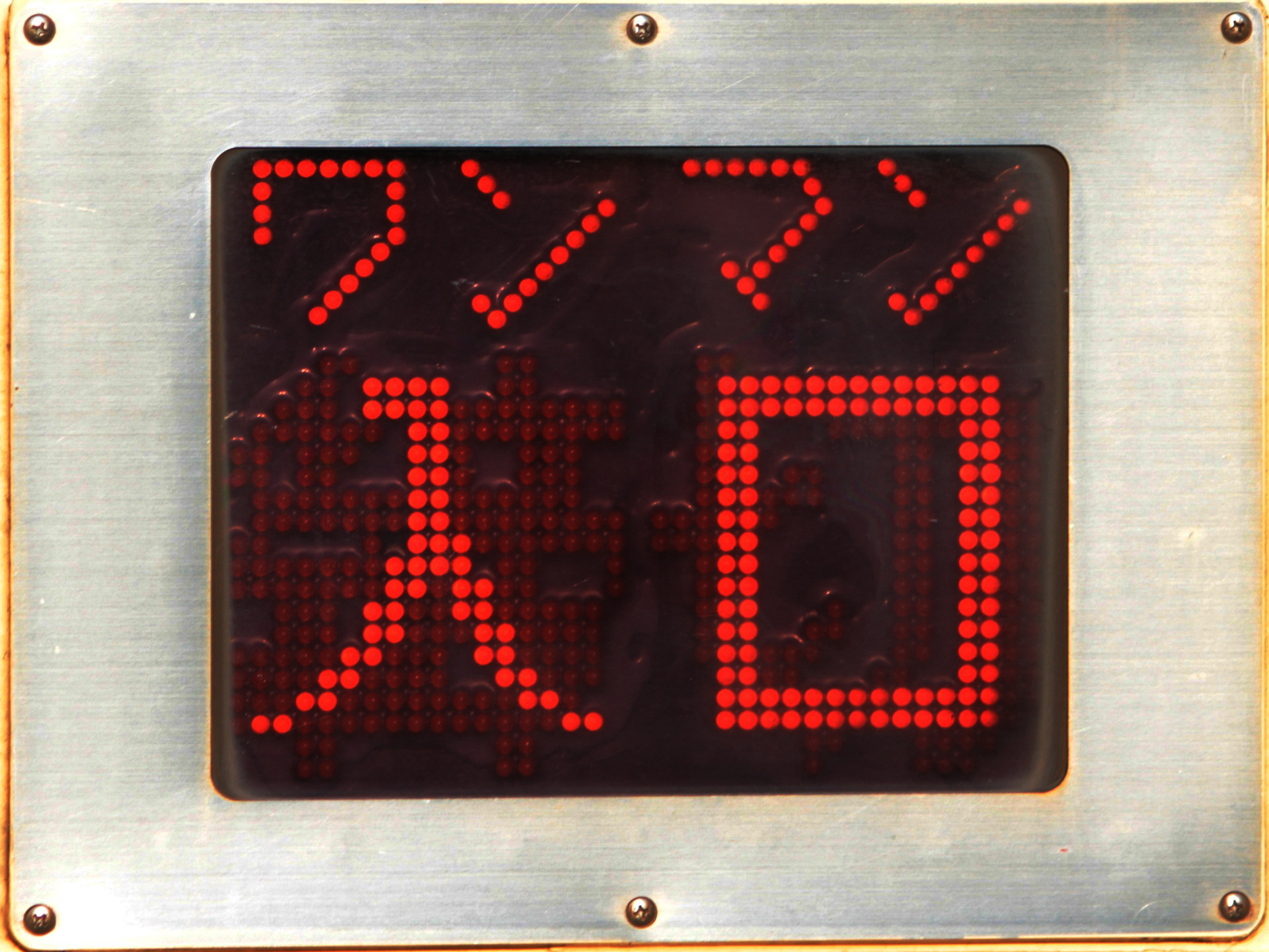

三河線ワンマン

側面行先表示器

蒲郡・広見線ワンマン

特別整備で、幕式行先表示器が設置された。

三河線ワンマン

客扉

扉窓の大きさに違いある。

1~3次車

4次車~

ワンマン

三河線

三河線は、都市型ワンマンであり、車内に自動両替機付運賃箱は設置されていない。

改装により、車内は新型と間違うように綺麗で近代的となっている。

重整備も済んでおり、軌道状況が良いのか、後述の蒲郡線・広見線末端区間のワンマンとは走行時も違いがあるように感じる。

蒲郡線・広見線末端区間

駅は無人であるが、券売機は設置されているため、車内に整理券発行機は設置されていない。自動両替機付運賃箱が設置されている。

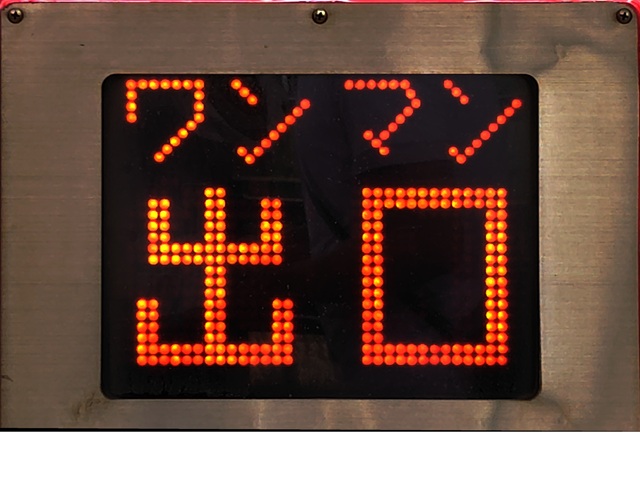

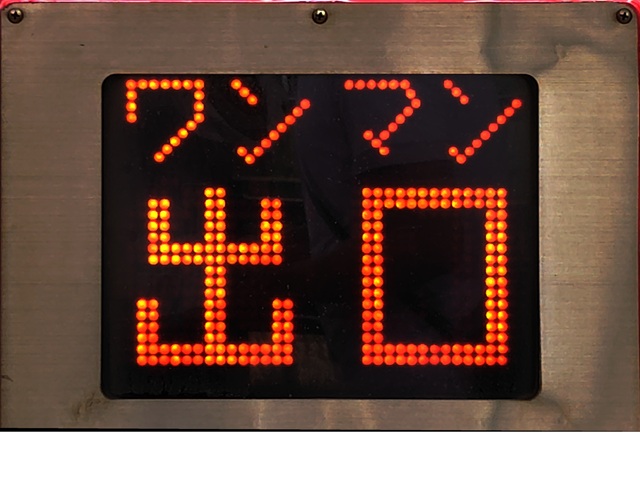

新可児駅と御嵩駅は全ドアが開くが、他の駅は、出口が先頭車の先頭扉でその他が入口となる。そのため扉の横に案内表示がある。

5編成で運用している。

客用扉の横に「ワンマン入口」「ワンマン出口」「締切」と表示するLED表示器を設置

内装

当初はクロスシートであったが、その後全部ロングシート仕様となった。

貫通部扉

1~3次車(6001~6014)

4~8次車(6015~6044)

三河線ワンマン車

3500系(内装更新型)に準じた内装

化粧板・床面交換・袖仕切板・つり革が三角・妻部に液晶式の情報案内装置・行先表示器のLED化・座席表生地の張替やスタンションポールの新設

蒲郡・広見線新可児~御嵩ワンマン車

ワンマン用扉開閉スイッチ・自動両替機付運賃箱を設置(使用しないときは収納可能)

運転台

ワンマン対応(6039F 2両編成)

ツーハンドル(6021F 2両編成)

走行機器

電動機

東洋電機製造製の

直流直巻補極補償巻線付電動機 外扇型

TDK-8050A形 150kW 750V 224A 2000rpm

駆動方式

中空軸平行カルダン駆動方式

歯車比

85:14 = 6.07

制御装置

抵抗制御直並列制御

三菱電機 CB-27C-55 1C4M

力行

直列17段

並列8段

弱め界磁4段

制動 17段

発電制動時は2群を交差界磁接続し、抵抗制御を実施。直列接続のみである。

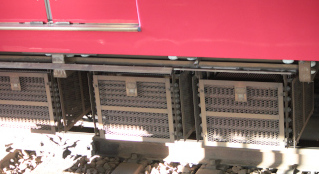

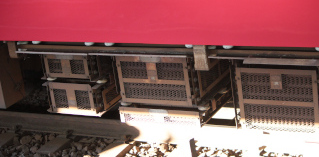

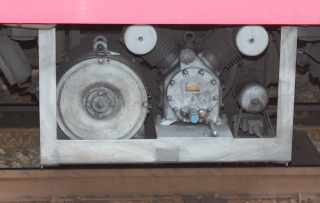

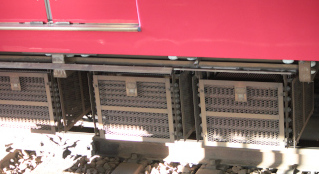

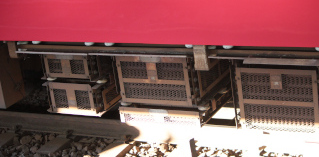

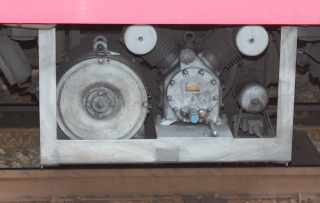

モ6200 海側の中扉付近 床下機器(抵抗器)

左から界磁抵抗器、真ん中は電制抵抗器の文字が見える。

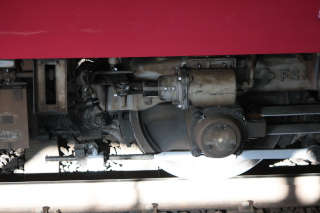

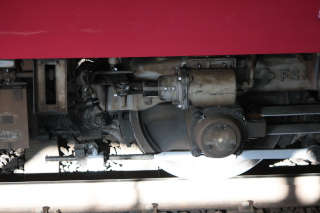

台車

ボルスタ付空気バネ

電動車台車 住友金属工業 FS398

付随車台車 住友金属工業 FS098

台車

軸箱支持装置

Sミンデン

固定軸距離(mm)

2,100

車輪径(mm)

860

制動装置

発電ブレーキ併用のHSC-D形

電磁直通ブレーキ

基礎ブレーキ

クラスプ式(両抱え式)

発電ブレーキ使用時は、抵抗で発電した電力を消費するため、停車後の抵抗の上は床等含めて非常に熱い。また、停車後、中扉が開くと熱風が車内に入ってくる。

集電装置

菱形パンタグラフ

PT42-F3-M形

補助電源装置

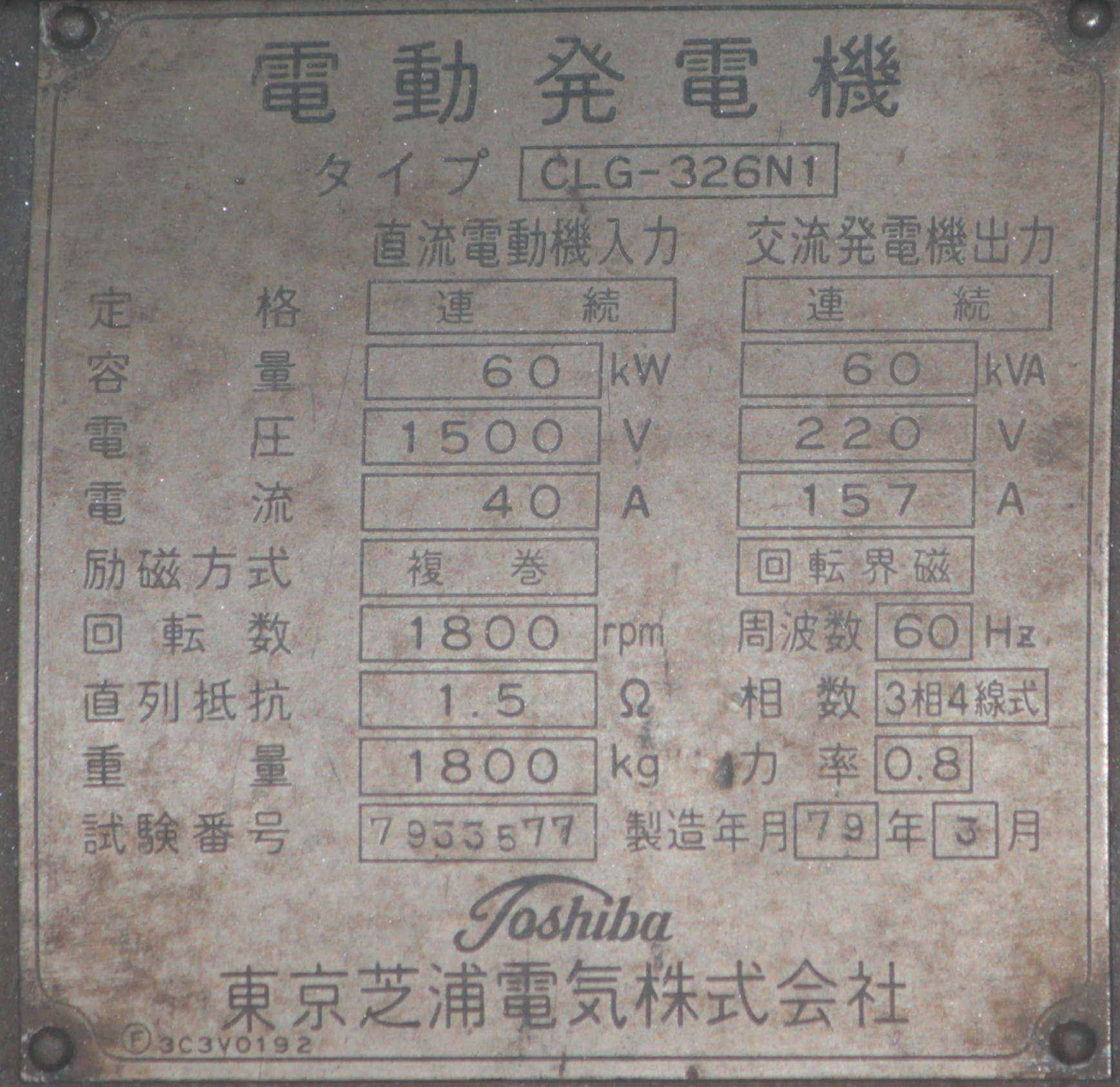

電動発電機 CLG-326N AC220V 三相60Hz 60KVA

9~10次車はSIVを搭載している。

空気圧縮機

空気圧縮機C-1000

V型2気筒ベルト駆動式

電動機は、DCモーター(DC1500V 6.5kW)である。

1120リットル/分

ACモーター仕様もあるようである。

連結器

豊橋側

小型密着自動連結器+

M式自動解結装置(固定側)

岐阜側

小型密着自動連結器+

M式自動解結装置(可動側)

車両間

棒連結器

連結面間 730mm

海側に空気管を3本を接続している。(エルボが赤白緑で塗装)

冷房装置

冷房装置は屋根上に設置されている。1個の冷房装置に圧縮機 室外熱交換器 室内熱交換器等が収められている。

新造年次による型式 個数が異なる。

1~4次車(6001~6017)

1両当たり 集約分散式の 東芝RPU-3004(10,500kcal/h)が3台設置されている。

5~8次車(6018~6052))

1両当たり 集約分散式の 東芝RPU-3004(10,500kcal/h)が2台+ロスナイ1台

後に

東芝RPU3061(12,500kcal/h)が2台+ロスナイ1台

後に交換

東芝RPU3061

三菱電機 ロスナイ

6020F(5次車 三河線)

6020F(5次車 三河線)

復活塗装車両(6009F 3次車 いもむし)

復活塗装車両(6009F 3次車 いもむし)

3400系の塗装の復刻 ■■

塗装車両(6011F 3次車 白帯)

3400系の塗装の復刻 ■■

塗装車両(6011F 3次車 白帯)

7700系特急車の塗装の復刻■スカーレット■白

復刻塗装車両(6013F 3次車)ストロークリーム色

7700系特急車の塗装の復刻■スカーレット■白

復刻塗装車両(6013F 3次車)ストロークリーム色

5500系の塗装の復刻 ■ストロークリーム■スカーレット

復刻塗装車両(6010F 3次車) 5500系の塗装の復刻 ツートンカラー

5500系の塗装の復刻 ■ストロークリーム■スカーレット

復刻塗装車両(6010F 3次車) 5500系の塗装の復刻 ツートンカラー

5500系の塗装の復刻 ■赤クリーム■チョコレート

それまでのパノラマカー(7000系)の全電動車に対して、大出力の電動機を使用し、1M1Tとし経済性を考慮した。

抵抗制御の6000系からスタートし、省エネを考慮し回生付きの4両編成の界磁チョッパの6500系、2両編成の界磁添加励磁制御の6800系がある。

車体は全て普通鋼製で、新造時の色は、名鉄スカーレット1色である。

6000系は、先頭部に貫通扉を備えており、編成間で通行が可能である。

先頭車の貫通扉に系統板を設置する場所があり、イラストが描かれたものが掲げられることがある。

5500系の塗装の復刻 ■赤クリーム■チョコレート

それまでのパノラマカー(7000系)の全電動車に対して、大出力の電動機を使用し、1M1Tとし経済性を考慮した。

抵抗制御の6000系からスタートし、省エネを考慮し回生付きの4両編成の界磁チョッパの6500系、2両編成の界磁添加励磁制御の6800系がある。

車体は全て普通鋼製で、新造時の色は、名鉄スカーレット1色である。

6000系は、先頭部に貫通扉を備えており、編成間で通行が可能である。

先頭車の貫通扉に系統板を設置する場所があり、イラストが描かれたものが掲げられることがある。

6020F(5次車 三河線)

6020F(5次車 三河線)

復活塗装車両(6009F 3次車 いもむし)

復活塗装車両(6009F 3次車 いもむし)

3400系の塗装の復刻 ■■

塗装車両(6011F 3次車 白帯)

3400系の塗装の復刻 ■■

塗装車両(6011F 3次車 白帯)

7700系特急車の塗装の復刻■スカーレット■白

復刻塗装車両(6013F 3次車)ストロークリーム色

7700系特急車の塗装の復刻■スカーレット■白

復刻塗装車両(6013F 3次車)ストロークリーム色

5500系の塗装の復刻 ■ストロークリーム■スカーレット

復刻塗装車両(6010F 3次車) 5500系の塗装の復刻 ツートンカラー

5500系の塗装の復刻 ■ストロークリーム■スカーレット

復刻塗装車両(6010F 3次車) 5500系の塗装の復刻 ツートンカラー

5500系の塗装の復刻 ■赤クリーム■チョコレート

それまでのパノラマカー(7000系)の全電動車に対して、大出力の電動機を使用し、1M1Tとし経済性を考慮した。

抵抗制御の6000系からスタートし、省エネを考慮し回生付きの4両編成の界磁チョッパの6500系、2両編成の界磁添加励磁制御の6800系がある。

車体は全て普通鋼製で、新造時の色は、名鉄スカーレット1色である。

6000系は、先頭部に貫通扉を備えており、編成間で通行が可能である。

先頭車の貫通扉に系統板を設置する場所があり、イラストが描かれたものが掲げられることがある。

5500系の塗装の復刻 ■赤クリーム■チョコレート

それまでのパノラマカー(7000系)の全電動車に対して、大出力の電動機を使用し、1M1Tとし経済性を考慮した。

抵抗制御の6000系からスタートし、省エネを考慮し回生付きの4両編成の界磁チョッパの6500系、2両編成の界磁添加励磁制御の6800系がある。

車体は全て普通鋼製で、新造時の色は、名鉄スカーレット1色である。

6000系は、先頭部に貫通扉を備えており、編成間で通行が可能である。

先頭車の貫通扉に系統板を設置する場所があり、イラストが描かれたものが掲げられることがある。

車両番号は豊橋側を1号とし、編成は、豊橋側の先頭車両の車両番号にFまたは編成を付けてあらわす。

4両編成

車両番号は豊橋側を1号とし、編成は、豊橋側の先頭車両の車両番号にFまたは編成を付けてあらわす。

4両編成

車両番号は豊橋側を1号とし、編成は、豊橋側の先頭車両の車両番号にFまたは編成を付けてあらわす。

4両編成

車両番号は豊橋側を1号とし、編成は、豊橋側の先頭車両の車両番号にFまたは編成を付けてあらわす。

4両編成

4~8次車(6015~6044)

4~8次車(6015~6044)

3500系(内装更新型)に準じた内装

化粧板・床面交換・袖仕切板・つり革が三角・妻部に液晶式の情報案内装置・行先表示器のLED化・座席表生地の張替やスタンションポールの新設

3500系(内装更新型)に準じた内装

化粧板・床面交換・袖仕切板・つり革が三角・妻部に液晶式の情報案内装置・行先表示器のLED化・座席表生地の張替やスタンションポールの新設

ワンマン用扉開閉スイッチ・自動両替機付運賃箱を設置(使用しないときは収納可能)

ワンマン用扉開閉スイッチ・自動両替機付運賃箱を設置(使用しないときは収納可能)

4~8次車(6015~6044)

4~8次車(6015~6044)

3500系(内装更新型)に準じた内装

化粧板・床面交換・袖仕切板・つり革が三角・妻部に液晶式の情報案内装置・行先表示器のLED化・座席表生地の張替やスタンションポールの新設

3500系(内装更新型)に準じた内装

化粧板・床面交換・袖仕切板・つり革が三角・妻部に液晶式の情報案内装置・行先表示器のLED化・座席表生地の張替やスタンションポールの新設

ワンマン用扉開閉スイッチ・自動両替機付運賃箱を設置(使用しないときは収納可能)

ワンマン用扉開閉スイッチ・自動両替機付運賃箱を設置(使用しないときは収納可能)

モ6200 海側の中扉付近 床下機器(抵抗器)

モ6200 海側の中扉付近 床下機器(抵抗器)

左から界磁抵抗器、真ん中は電制抵抗器の文字が見える。

左から界磁抵抗器、真ん中は電制抵抗器の文字が見える。

付随車台車 住友金属工業 FS098

付随車台車 住友金属工業 FS098

台車

台車

発電ブレーキ使用時は、抵抗で発電した電力を消費するため、停車後の抵抗の上は床等含めて非常に熱い。また、停車後、中扉が開くと熱風が車内に入ってくる。

発電ブレーキ使用時は、抵抗で発電した電力を消費するため、停車後の抵抗の上は床等含めて非常に熱い。また、停車後、中扉が開くと熱風が車内に入ってくる。

9~10次車はSIVを搭載している。

9~10次車はSIVを搭載している。

V型2気筒ベルト駆動式

電動機は、DCモーター(DC1500V 6.5kW)である。

1120リットル/分

ACモーター仕様もあるようである。

V型2気筒ベルト駆動式

電動機は、DCモーター(DC1500V 6.5kW)である。

1120リットル/分

ACモーター仕様もあるようである。

海側に空気管を3本を接続している。(エルボが赤白緑で塗装)

海側に空気管を3本を接続している。(エルボが赤白緑で塗装)