JR東海HC85系気動車

概要

JR東海のキハ85系は、特急「ひだ」及び特急「南紀」として運用されていたが

製造から30年以上が経過し、老朽化による置換えのためHC85系が2022年(令和4年)7月1日に特急「ひだ」で営業運転を開始し、JR東海では初めてのハイブリッド気動車となる。

徐々にキハ85を置き換え、2023年(令和5年)3月18日のダイヤ改正以降は「ひだ」がHC85のみの定期運用となった。

南紀は2023年(令和5年)7月1日よりHC85系で営業運転を開始している。

キハ85系は、2023年7月9日の団体臨時列車「さよならキハ85系号」を最後とし運用から離脱した。

HC85系は、2023年までに68両が製造されている。(内訳 4両編成(グリーン車有り)8編成、2両編成10編成、4両編成(普通車のみ)4両編成)

2027年まで6両増備(4両編成(普通車のみ)1編成、2両編成1編成)するアナウンスがされており、合計74両となる予定である。

キハ85系では1両単位で増結し最大10両編成まで可能で先頭車が連続して増結される編成もみられたが、HC85系では4両編成及び2両編成の組み合わせで構成される。

| 軌間 | 1,067 |

| 製造所 | 日本車両製造 |

| 最高速度 | 120km/h |

車体

| 全長(連結器を含む) | 21,300 |

| 車体長 | 20,800(推定) |

| 全幅 | 2,918 |

| 全高さ | 3,750(先頭車)3,965(中間車) |

| 台車中心間隔 | 14,400(推定) |

| 床面高さ | 1230(MC1,M1,M2) 1232(MSC) |

| 扉 | 1扉 |

単位はmmで示している。

形式

クモハ85形

普通席を備える制御電動車

0番台(MC1)

4両編成の高山・富山側の先頭車

電動空気圧縮機を備える

100番台(MC2)

2両編成高山・富山側の先頭車

電動空気圧縮機を備える

200番台(MC3)

2両編成の大阪側・岐阜側の先頭車

クモハ84形0番台と同様であり、バリアフリーに対応した多目的トイレ・洗面台を備える。

客室は、モハ84形0番台と同様であり、バリアフリー対応である。

車椅子スペースが3席分確保

車いす対応座が2席

300番台(MC4)

4両編成の大阪側・岐阜側の先頭車

クモハ84形0番台と同様であり、バリアフリーに対応した多目的トイレ・洗面台を備える。

クモロ85形(MSC)

4両編成の岐阜側の先頭車

グリーン席・

床はじゅうたん・

シートは読書灯付き・

授乳や休養などで利用可能な多目的室・

トイレが備えられている。

クモハ84形

4両編成の中間車

0番台(MC1)

バリアフリー対応車両である。

バリアフリーに対応した多目的トイレ・洗面台を備える。

車椅子スペースが3席分確保

車いす対応座が2席

100番台(MC2)

電動空気圧縮機を搭載している。

定員数が各形式の中で最大の68名である。

概要

従来の気動車と異なり、シリーズハイブリットでありディーゼルエンジンで発電機を回し、発電した電力により電車と同様にVVVFインバータでモータを駆動して走行する。

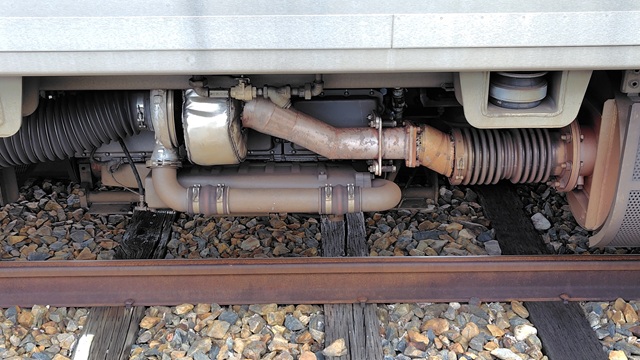

従来の気動車に必要であった変速機・プロペラシャフト・減速機・逆転器等は搭載していないのでそれらの保守は不要である。

キハ85系は1両当たり2基のエンジンを搭載していたが、HC85系では1基のエンジンとなった。

制動時は、モーターの電力を回生し、バッテリーに充電する。

バッテリーに蓄電された電力により停車時のアイドリングストップや、発電機の電力を加えてモーターの出力を向上することができる。

変速機を使用しないため、変速・直結段の切り替えによるショックがなく、VVVFにより継目のない連続的な加速が可能であり、乗り心地が向上している。

HC85系は、必ずエンジンを始動してから発進する。制動・停車後、客用ドアが開いている状態のみアイドリングスットップになる。

以下に特急「ひだ」として運用された歴代の先頭車を比較した表を記載する。

| 車体 | 形式 | キハ82 | キハ85形0番台 | HC85系クモハ85-0 |

| デビュー | 1961年(昭和36年) | 1989年(平成元年) | 2022年(令和4年) |

| 全長 | 21,100 | 21,600 | 21,300 |

| 全幅 | 2,903 | 2,930 | 2,918 |

| 全高 | 3,910 | 3,696 | 3,750 |

| 定員 | 52名 | 60名 | 56名 |

| 車両重量 | キハ82 42~44.3t | 41.6t | 41.9t |

| 最高速度 | 100km/h | 120km/h | 120km/h |

| エンジン | 機関名称 | DMH17H | C-DMF14HZ(NTA855-R1)*2 | C-DMF14HZF(N14-R)*1 |

| 機関形式 | 直列8気筒、予燃焼室式 | 直列6気筒直噴式 |

| 排気量 | 16,980 | 14,015cc |

| シリンダ内径×行程(mm) | 130*160 | 139.7*152.4 |

| 爆発順序 | 1-5-7-3-8-4-2-6 | 1-5-3-6-2-4 |

| 機関出力 | 180PS/1,500 rpm | 350PS/2100rpm | 336kW(457ps)/2100rpm |

| 吸排気弁 | OHV 吸気1弁 排気1弁 | OHV 吸気2弁 排気2弁 |

| 吸気方式 | 無加給 | ターボチャージャー 水冷アフタークーラー付 |

| 1両当り機関出力 | キハ82 180PS*1基*2両キハ80 180PS*2基*4両計 1800PS(6両)1両換算300PS | 700PS | 発電用 336kW(457ps) |

| 変速 | 液体変速機TC-2A又はDF115A 変速1段・直結1段 | 液体変速機C-DW14A 変速1段・直結2段 | シリーズハイブリット発電機 定格245kWバッテリー 40kWh電動機 145kW*2基平行カルダン駆動 WN継手 |

| 減速機 | 2.613 | 2.28 |

| 台車 | DT31A/TR68 | C-DT57 | C-DT68/C-TR256 |

| 名古屋~高山 | 2時間47分 | 2時間9分 | 2時間24分 |

(キハ82の編成は、前後の先頭車をキハ82(走行用エンジン1基)、中間車4両をキハ80(走行用エンジン2基)を想定した。)

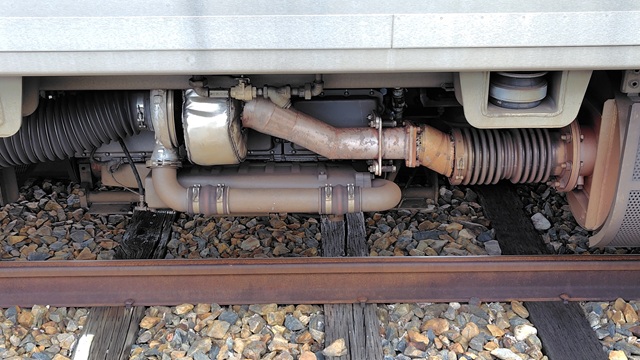

配置

HC85の場合、1両の車両の前後に、制御装置(VVVF・バッテリー等)・台車(歯車箱・主電動機)とディーゼルエンジン・発電機・燃料タンクが配置されている。

偶数号車と奇数号車では、前後の組み合わせが、点対称となっている。

ディーゼルエンジンの排気口は、先頭車は運転室の反対側、その他の車両は、妻面に排気口が出ている。

電動空気圧縮機は、偶数号車のみ搭載している。下図は4両編成の3号車の床下配置を示す。

下図の右側が2号車側、左側が4号車側となる。

上図の台車の構造はHC85とは異なります。

エンジン

| 機関名称 | N14-R系列(JR東海名称 C-DMF14HZF) |

| 製造 | カミンズ |

| 機関形式 | 直列 水冷 横型 直接噴射式 |

| サイクル | 4サイクル |

| シリンダ数 | 6気筒 |

| シリンダ内径×行程(mm) | 139.7*152.4 |

| 総排気量 | 14,015cc |

| 着火順序 | 1-5-3-6-2-4 |

| 吸排気弁 | OHV 吸気2弁 排気2弁 |

| 吸気方式 | ターボチャージャー 水冷アフタークーラー付 |

| 冷却方式 | 水冷 |

| 潤滑方式 | ウェットサンプ ギヤポンプによる圧送式 |

| 燃料噴射装置 | 燃料ポンプ+噴射ノズル(カム軸に押されると燃料噴射 1サイクルに1回噴射 噴射タイミングは2段階制御) |

| クランク軸支持 | 7ベアリング |

| 定格出力 | 336kW/2100rpm |

シリンダヘッド側

シリンダヘッド側から撮影

2気筒ごとに1個のシリンダヘッドが設置されている。

シリンダヘッドの下側が吸気系、上側が排気系である。(コマツ、IHIは下側が排気系)

写真中央のやや左がターボチャージャー、左側からエアクリーナーの空気が吸入され、その下側へ圧縮した空気が押し出されアフタークーラーに流れる。

排気は、ターボチャージャーの右側から写真右のマフラーに流れる。

動弁機構はOHVであり、気筒ごとに吸気2弁に対して1本のプッシュロッド、排気2弁に対して1本のプッシュロッド、噴射ノズルに1本のプッシュロッドでバルブ・噴射ノズルの開閉を行っている。

エンジンは車体にマウントで直接固定されておらず、車体にマウントで吊台を固定し、エンジンはマウントで吊台に固定されている。二重に防振ゴムが使用され振動を低減させた構造である

オイルパン側

エンジンをオイルパン側から撮影した。

エンジンは水平ではなく傾斜して搭載されておりオイルパン側がエンジン回転中心を中心に水平に対して角度が約10度低くなっている。

また、補器類駆動のプロペラシャフトがなくフライホイールのみである。

発電機

以下の写真の右側の設置スイッチの箱の奥にエンジン・その左側に発電機が見える。

鉄道用として国内で初めてモーターと発電機の両方に全閉式永久磁石同期機を採用しそれぞれ定格効率97 %を実現する高効率な回転機である。

永久磁石同期発電機(PMSG Permanent Magnet Synchronous Generator)は、回転子は強力な永久磁石、固定子は巻線である。回転子への励磁が不要でスリップリングも不要である。

定格245kW 定格効率 97%

主電動機

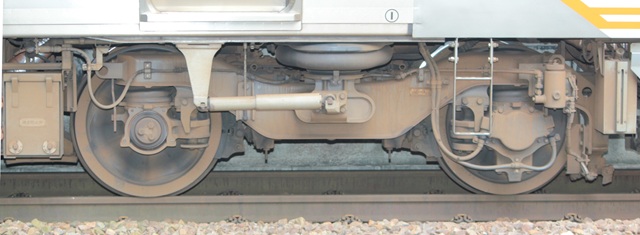

台車は1両に動力台車、一方が付随台車があり、動力台車の各軸をそれぞれ別の電動機で駆動している。

回転子は銅損がない永久磁石を採用しているため高効率であり、低発熱なので全閉式を採用している。

主電動機(PMSM) 永久磁石同期電動機

主電動機出力 145 kW

定格効率 97%

車両制御装置

下図はハイブリットシステムの模式図である。

パワーユニットとバッテリの両方に水冷方式を採用している。

主電動機の制御方式はVVVFで三相同期電動機を駆動するため電動機1基ごとにVVVFインバータが必要となっている。

バッテリー

リチウムイオン2次電池 (東芝インフラシステムズ株式会社 SCiB™)を1両当たり容量40kW/hを搭載している。

当社のホームページで同等の製品から性能を推測すると以下のとおりである。

リチウムイオン2次電池は、負極にチタン酸リチウムを採用で1セルの公称電圧は2.3Vである。

1モジュールは12セルを直列接続し、これを2組、並列に接続しており合計24セルで構成されている。

1モジュールの公称電圧は、2.3*12=27.6V、定格容量20Ah*2=40Ahで電力量は27.6V*40Ah=1,104Wh 連続最大電流は160Aである。

18モジュールを直列に接続し、かつ2組並列に接続しているため、

公称電圧 27.6*18=496.8V 定格容量 40Ah*2=80Ah 電力量は496.8V*80Ah=39,744Wh≒40kWhとなる。

連続最大電流時の電力は電池の電圧降下を無視すれば、40kW*160A*2/80A=160kWの電力供給が可能である。

1モジュールの使用電圧範囲は、18.0~32.4Vなので、電池電圧は324V~583.2Vとなる

1モジュールは約14kgなので、電池の合計重量は、14kg*18*2=504kgとなる。

コンバーター

発電機制御用のコンバーターである。

昇圧コンバーター

リチウムイオン2次電池の電圧は変動するため、昇圧コンバーターにより昇圧している。

VVVFインバーター

同期電動機を制御するため、

VVVFインバーターにより直流から任意の電圧周波数の三相交流を発生させる。

SIV

冷房及び車内照明等を駆動するため三相AC440V及び単相AC100V 直流100V等をインバータ等により作成している。

各動作

力行時

エンジンで発電機を回し発電した電力とバッテリーの電力でモーターを駆動する。

制動時

モーターで発電した回生電力をバッテリーに充電する。

回生電力が、バッテリーの容量を超えた場合は、コンバーターにより発電機とエンジンを利用して回生電力を消費する。

アイドリングストップ時

車両が停止し、ドアが開いた状態で、バッテリーに余力があれば、エンジンを停止し、バッテリの電力を空調や照明に使用する。

駆動方式

313系,315系電車と同じ

中実軸平行カルダン駆動方式 WN継手方式である。

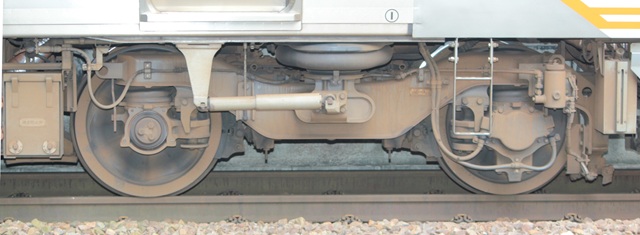

台車

ボルスタレス

ボルスタレス空気バネ

JR東海HC85系 C-DT68/C-TR25

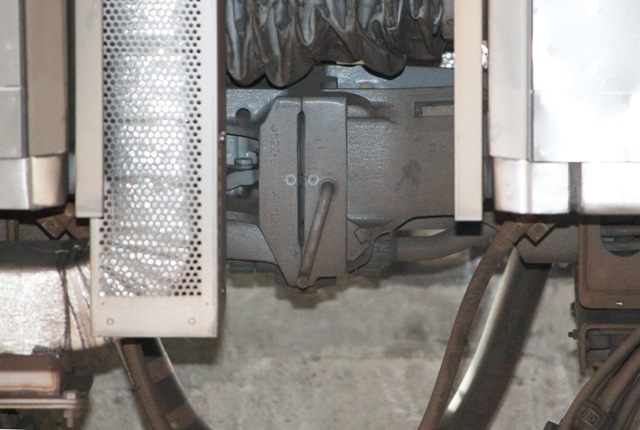

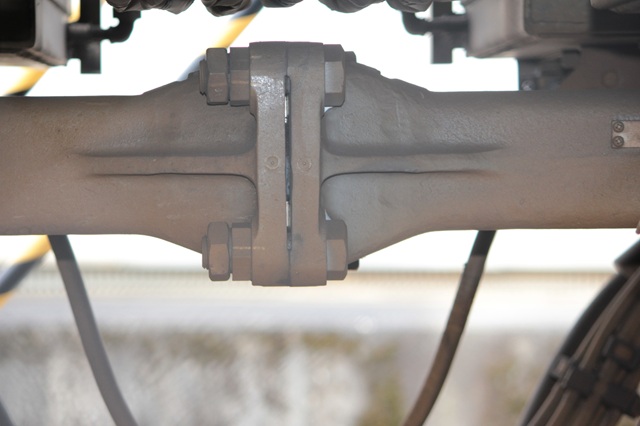

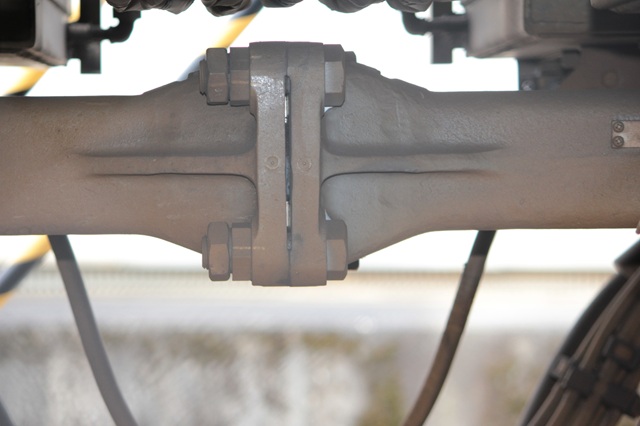

軸箱支持装置

タンデム式軸箱支持方式

車軸直上のコイルばねが上下荷重を負担、その内側の円筒積層ゴムが左右荷重を負担している。

車軸横側の円筒積層ゴムが前後荷重を負担している。

円筒積層ゴムの構造は、

円錐積層ゴムと同様な構造である。

以下の写真は、前後荷重を負担している円筒積層ゴムである。

固定軸距離(mm)

2,100

車輪径(mm)

860

制動装置

回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ

基礎ブレーキ

動力台車 ユニット式踏面片押し式ブレーキ

動力台車 ユニット式踏面片押し式ブレーキ・ディスクブレーキ

空気圧縮機

上側に電動機、下側が圧縮機をそれぞれ前後に2基ずつ搭載し1つの箱に収めている。

燃料タンク

1両に1基の燃料タンクを備える。

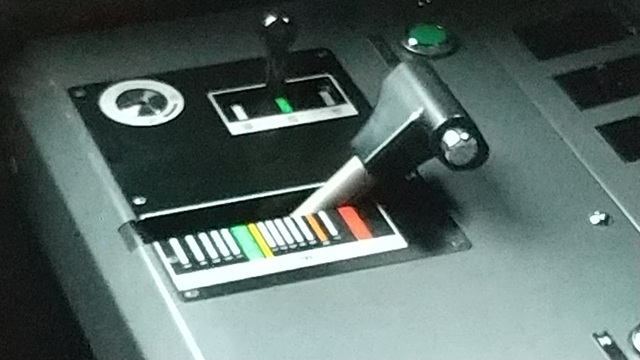

以下の写真の右側のゲージは拡大して貼付けたものである。

ゲージの最大目盛は770リットルである。

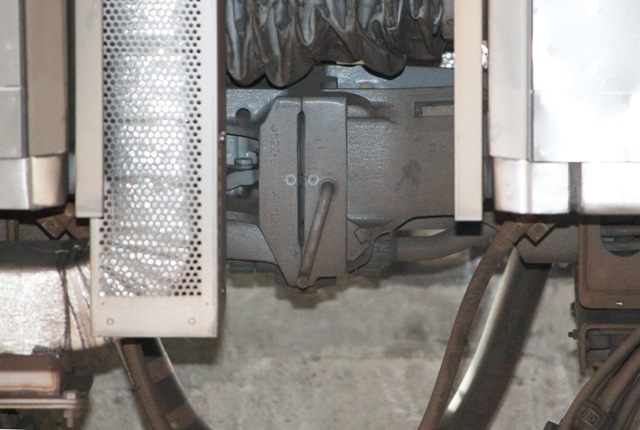

連結器

先頭車には

密着連結器+電気連結器が設置され運転台からの操作によりエアシリンダーで解結可能。

編成内の車両の連結は、半永久連結器等が用いられている。

ある編成では、2両編成の中間連結器は半永久連結器である。

同じく、4両編成のある編成は、中間連結器のうち1号車・2号車間と3号車・4号車間が、半永久連結器、2号車・3号車間が、レバーで解除可能な、密着連結器である。

連結面間隔 500mmである。

連結面間隔 500mm

ひだの列車番号は奇数番号が高山又は飛騨古川または富山行、偶数番号が名古屋方面となる。

ひだの36号は大阪行き、ひだ25号は大阪発・高山着となる。

南紀の列車番号は奇数番号が紀伊勝浦又は新宮行、偶数番号が名古屋行きである。

以下の編成は、基本的な編成を示している。実際の運用とは異なる場合がある。

ひだ 1 15 17 19/2 4 10 12号

D1~D8編成 高山・飛騨古川~岐阜間(山側) 方向 ←高山 岐阜→

| 号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| 形式 | クモハ85-0 | モハ84-0 | モハ84-100 | クモロ85-0 |

| MC1 | M1 | M2 | Msc |

| 車両定員 | 56 | 52 | 68 | 36 |

| 座席 | 自由 | 指定 | 指定 | グリーン |

ひだ 9/18号

D101~D110+D1~D8編成 高山岐阜間(山側) 方向 ←高山 岐阜→

| 編成 | D101~D110 | D1~D8 |

| 号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| 形式 | クモハ85-100 | クモハ85-200 | クモハ85-0 | モハ84-0 | モハ84-100 | クモロ85-0 |

| MC2 | MC3 | MC1 | M1 | M2 | Msc |

| 車両定員 | 56 | 40 | 56 | 52 | 68 | 36 |

| 座席 | 指定 | 指定 | 自由 | 指定 | 指定 | グリーン |

ひだ 3 7 11 13/6 8 14 20号

D101~D110+D1~D8編成 高山岐阜間(山側) 方向 ←高山 岐阜→

| 編成 | D101~D110(名古屋~富山) | D1~D8(名古屋~高山) |

| 号車 | 10号車 | 9号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| 形式 | クモハ85-100 | クモハ85-200 | クモハ85-0 | モハ84-0 | モハ84-100 | クモロ85-0 |

| MC2 | MC3 | MC1 | M1 | M2 | Msc |

| 車両定員 | 56 | 40 | 56 | 52 | 68 | 36 |

| 座席 | 指定 | 自由 | 自由 | 指定 | 指定 | グリーン |

ひだ 5 25/16 36号

D101~D110+D1~D8編成 高山岐阜間(山側) 方向 ←高山 岐阜→

| 編成 | D1~D8(名古屋~高山・飛騨古川) | D101~D110(大阪~高山) |

| 号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 2号車 | 1号車 |

| 形式 | クモハ85-0 | モハ84-0 | モハ84-100 | クモロ85-0 | クモハ85-100 | クモハ85-200 |

| MC1 | M1 | M2 | Msc | MC2 | MC3 |

| 車両定員 | 56 | 52 | 68 | 36 | 56 | 40 |

| 座席 | 自由 | 指定 | 指定 | グリーン | 指定 | 自由 |

南紀 1~80号

D101~D110 方向 ←新宮・紀伊勝浦 名古屋→

| 編成 | D101~D110(大阪~高山) |

| 号車 | 2号車 | 1号車 |

| 形式 | クモハ85-100 | クモハ85-200 |

| MC2 | MC3 |

| 車両定員 | 56 | 40 |

| 座席 | 指定 | 指定(24)/自由(16) |

シートピッチは1,160mm

フットレストはレバーを踏むことで上下に動く。

足置きは、表と裏があり、回転させると靴を履いたまま及び靴を脱いだ状態に対応できる。

ヘッドレストは上下可動式

読書灯はシートの背ずり設置されており、肘掛けにスイッチが設置されている。

シートピッチは1,160mm

フットレストはレバーを踏むことで上下に動く。

足置きは、表と裏があり、回転させると靴を履いたまま及び靴を脱いだ状態に対応できる。

ヘッドレストは上下可動式

読書灯はシートの背ずり設置されており、肘掛けにスイッチが設置されている。

シートピッチは1,000mm

多機能トイレ

シートピッチは1,000mm

多機能トイレ

シートピッチは1,160mm

フットレストはレバーを踏むことで上下に動く。

足置きは、表と裏があり、回転させると靴を履いたまま及び靴を脱いだ状態に対応できる。

ヘッドレストは上下可動式

読書灯はシートの背ずり設置されており、肘掛けにスイッチが設置されている。

シートピッチは1,160mm

フットレストはレバーを踏むことで上下に動く。

足置きは、表と裏があり、回転させると靴を履いたまま及び靴を脱いだ状態に対応できる。

ヘッドレストは上下可動式

読書灯はシートの背ずり設置されており、肘掛けにスイッチが設置されている。

シートピッチは1,000mm

多機能トイレ

シートピッチは1,000mm

多機能トイレ

ボルスタレス空気バネ

JR東海HC85系 C-DT68/C-TR25

ボルスタレス空気バネ

JR東海HC85系 C-DT68/C-TR25

以下の写真は、前後荷重を負担している円筒積層ゴムである。

以下の写真は、前後荷重を負担している円筒積層ゴムである。

上側に電動機、下側が圧縮機をそれぞれ前後に2基ずつ搭載し1つの箱に収めている。

上側に電動機、下側が圧縮機をそれぞれ前後に2基ずつ搭載し1つの箱に収めている。

連結面間隔 500mm

連結面間隔 500mm