概要

鉄道で使用されている主電動機のうち直流電動機について述べる。

直流電動機は、固定されている界磁と回転する電機子がある。

絶えず、回転力を得るため、電機子への電源の供給は、ブラシ・整流子が使用されている。

整流子は高速で回転するとき遠心力が掛かり、この周速が許容回転数を決めている。

直流電動機の軸方向の寸法は、回転力を得る電機子の鉄心のほか、巻線の方向を変えるためのコイルエンド部、整流子等が影響する。MT-54では、電機子の鉄心長さが16.5cmに大して電動機の長さは約77cmである。(冷却ファン 継ぎ手等も含む)

回転原理は、模型等で使用される、マブチモーターと同様であるため、省略する。

鉄道の場合、力行のほか、発電及び回生動作を考慮する必要がある。

通常、力行より発電・回生の方が、大きなエネルギーを消費するため、これに耐えうる、耐圧や熱対策がとられている。

また、通常、輪軸と平行に搭載され、左右の車輪の間に電動機と歯車及び継手を収める必要がある。

また、電車の床の下に収めるため、電動機の円周方向も制限を受ける。

励磁方式

直巻

界磁コイルと電機子コイルが直列に接続されている。

始動トルクが大きく取れることと、入力電圧を変えることにより広範囲な回転速度に適応しているため電気鉄道に広く使われてきた。

速度制御は、基本抵抗制御であり、回生等を行う場合は、界磁添加励磁制御(界磁巻線に分流回路を設け補助電源から電流を添加して界磁の連続制御)を付加する。

複巻に比べて、フラッシュオーバーしにくいため、架線電圧が直流1500Vにおいて、2個直列が可能であり、1両のみの電動車で直並列の組み合わせが可能となる。

定格が750Vの電動機が存在する。

分巻

界磁コイルと電機子コイルが並列に接続されている。

複巻

複巻は、直巻と分巻を組み合わせている。

直巻に比べて回転数によるトルクの変化が小さい。

整流特性がやや悪い。フラッシュオーバーしやすいため、定格電圧を高くできない。(架線電圧が直流1500Vにおいて、2個直列が難しい)

界磁制御による回転数の制御範囲が狭い。

界磁チョッパ制御(分巻界磁巻線に流れる電流をチョッパ制御する。)

定格が325V程度の電動機が一般的である。

例えば名鉄5700系の場合、4両編成の時、中間車の2両で8個の電動機を直列、4個の電動機の直列を組み合わせた界磁チョッパであった。(電動機はTDK8225-A 150KW 340V 490A)

)

6両編成にする際、2両を中間車としてサ5600形,モ5650形を製造したが、1M1Tであり、4個の電動機しかないため、界磁添加励磁制御とした。(電動機はTDK8051-A 150KW 750V 224A)

名鉄6500系(4両編成)の複巻電動機と、名鉄6800系(2両編成)の直巻電動機も同様である。

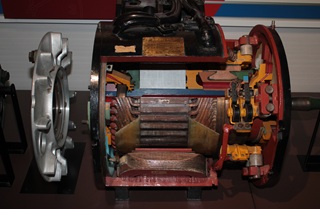

MT-54

ここでは、

国鉄の新性能電車用の直流直巻電動機のMT-54{昭和37年(1962年)~平成2年(1990年)にいたり製造された 在来電車汎用 国鉄115系,165等に搭載}を例として説明する。

諸元

架線が直流1500Vで4個を永久直列として使用するため、定格は375Vとなっていますが、発電・回生を考慮し耐圧は750Vとなっています。

| 種別 | 直流直巻電動機 |

| 通風方式 | 開放自己通風型 |

| 極数(P) | 4 |

| 動力伝達方式 | 中空軸平行カルダン方式 |

| 巻線方式 | 2層巻 |

| スロット | 42 |

| 整流子数 | 210 |

| 絶縁種別 | F種 |

| 質量 | 800kg |

| 最高回転数 | 4,320rpm |

絶縁の種類

| 絶縁の種類 | 許容最高温度 | 主な絶縁材料 |

|---|

| B種 | 130K | |

| F種 | 155K | エポキシレジン |

| H種 | 180K | ポリイミドフィルム |

1時間定格

| 出力 | 120KW |

| 電圧 | 375V |

| 電流 | 360A |

| 回転数 | 1,630rpm(100%界磁)1,680rpm(90%界磁)2,630rpm(40%界磁) |

連続定格

| 出力 | 105KW |

| 電圧 | 375V |

| 電流 | 315A |

| 回転数 | 1,700rpm(100%界磁)1,760rpm(90%界磁)2,850rpm(40%界磁) |

主電動機各コイルの抵抗値(110℃)

| 電機子コイル | 0.0197Ω |

| 主極コイル | 0.0168Ω |

| 補極コイル | 0.0086Ω |

| 全抵抗 | 0.0451Ω |

詳細諸元を以下のリンクに示す。

国鉄 MT-54

巻線

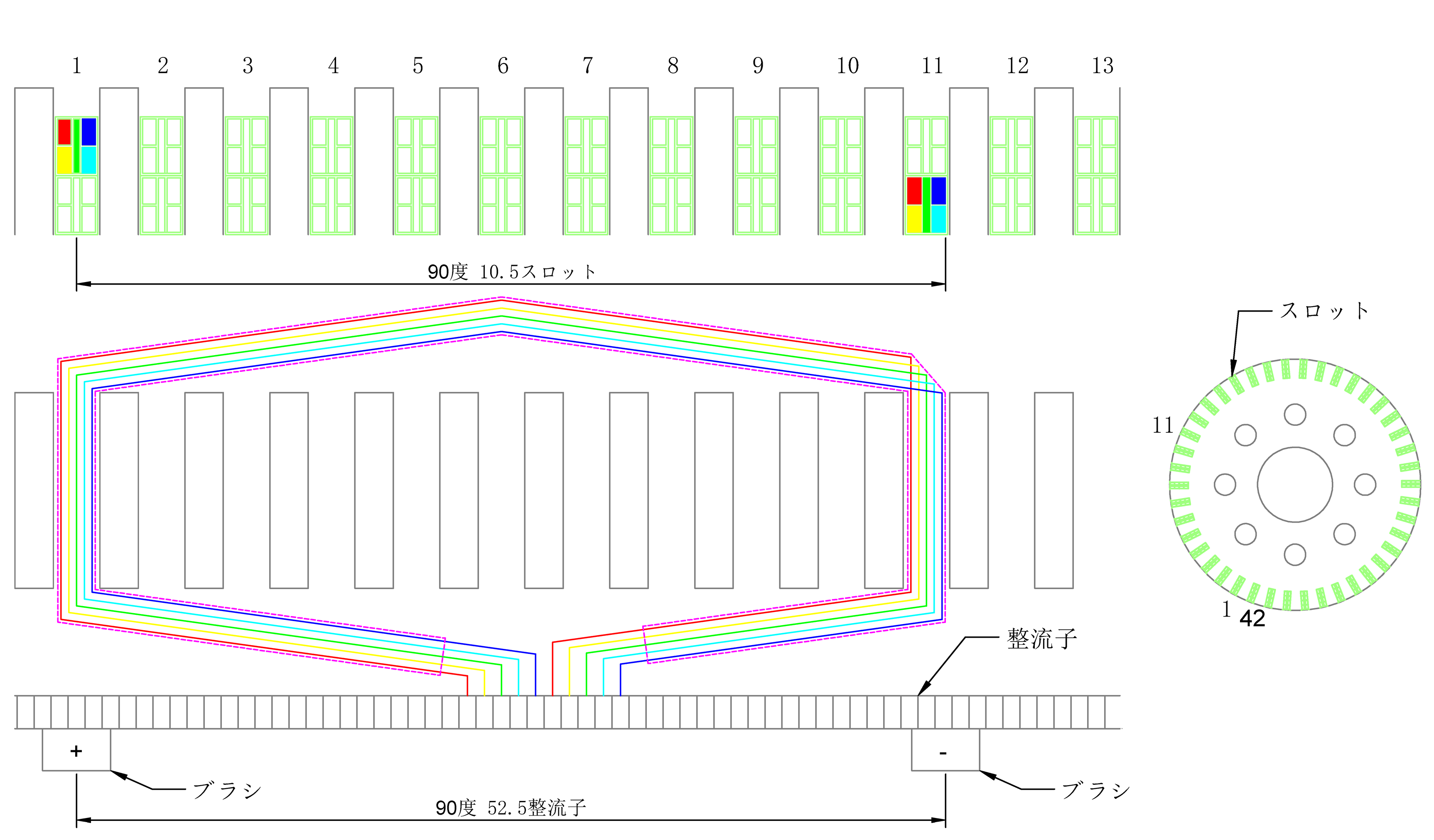

電機子

大きさは、鉄心が直径36cm、長さ16.5cmである。

通常の断面が丸のエナメル線ではなく、平角電線が用いられています。

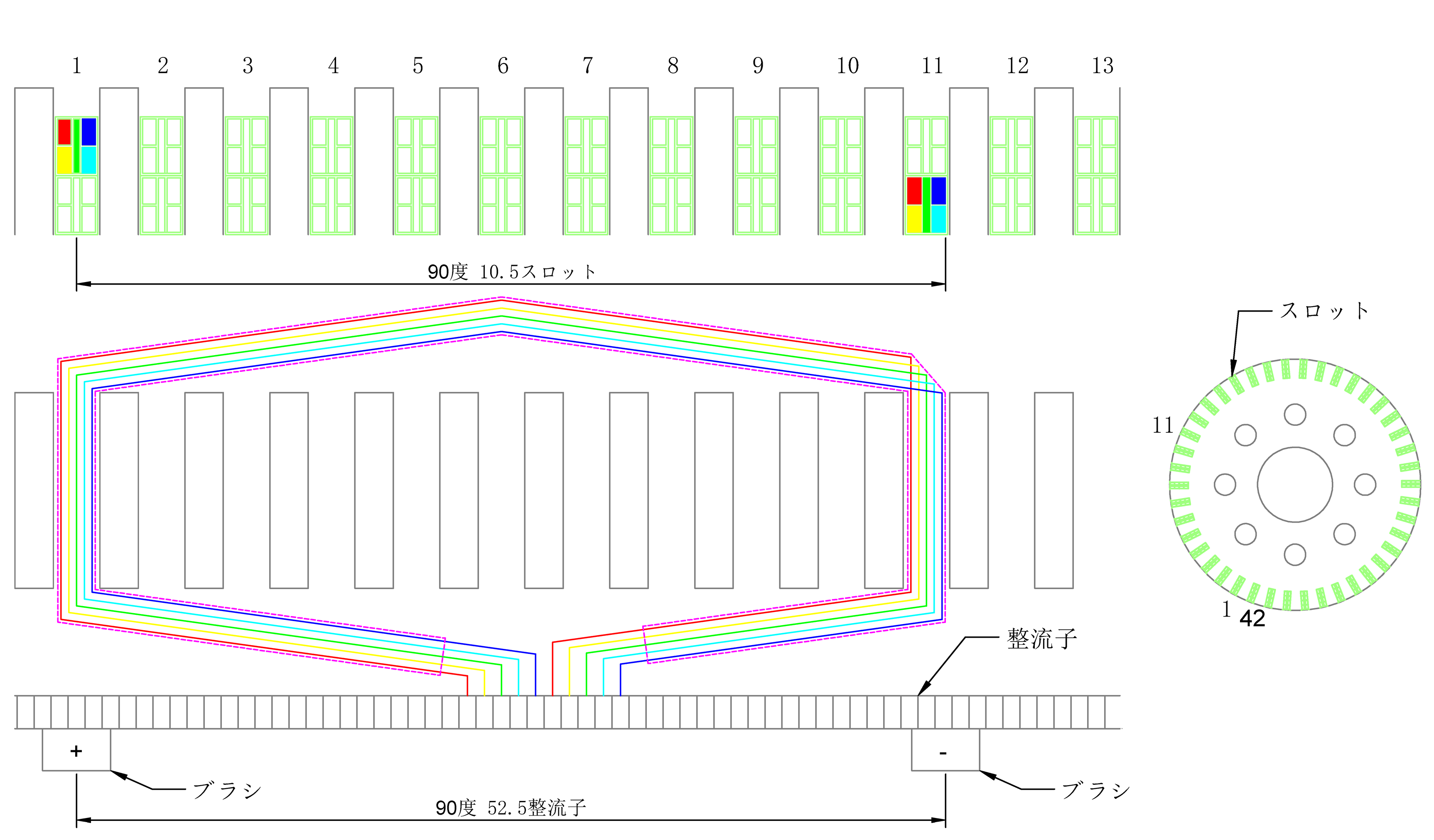

MT-54の場合、重ね巻であり、1つのスロットに上層のコイルと下層のコイルが収められています。

各層のコイルは、割箸ほどの大きさの平角電線を5本まとめられています。各電線はそれぞれ絶縁されており、さらに各層ごとに絶縁されています。

スロットは42個あり、1スロットに5本×2層の電線が収められています。

整流子は、42スロット×5本=210個あります。

4極の電動機で、巻線は10スロットの間隔を設けて巻かれています。

各スロットの電線は、整流子の手前で5本がばらばらにされて各整流子に接続されています。

鉄心には、冷却用の通風穴が8個あけられています。

整流子・ブラシ

整流子の直径は29cmである。

整流子は210個あります。

5個単位で、各スロットの巻線と接続されています。

ブラシは、円周方向が2個に分割されている2分割形のブラシが使われています。

さらに軸方向にもう一組ブラシがあります。

1極が4個のブラシで構成されています。4極なのでこれらが90度間隔で、4組設置されています。

1極分のブラシで、4個の整流子に接触します。

1個のブラシの大きさは、厚み20㎜、幅40㎜、長さ50㎜であり、

巻線と整流子の接続は、ハンダではなく、溶接です。

写真の整流子の左側に各層の巻線が接続されています。その下に細い巻線が見られますが、均圧線と思われます。

ちなみに、新幹線で用いられているMT-200型では1スロットに各層4本が収めれています。MT-200のスロット数は38個ですので、38*4=152の整流子があります。

界磁

4極ですので、主極コイルが円周方向に90度の間隔で4個ありあります。

電機子反作用を打ち消すため、補極コイルが4個あります。

主極コイル及び補極コイルは、エッジワイズ巻で、主極の巻き数は23巻です。補極は17巻きです。

主極の各コイルは直列に接続されています。

MT-54の場合、重ね巻であり、1つのスロットに上層のコイルと下層のコイルが収められています。

各層のコイルは、割箸ほどの大きさの平角電線を5本まとめられています。各電線はそれぞれ絶縁されており、さらに各層ごとに絶縁されています。

スロットは42個あり、1スロットに5本×2層の電線が収められています。

整流子は、42スロット×5本=210個あります。

4極の電動機で、巻線は10スロットの間隔を設けて巻かれています。

MT-54の場合、重ね巻であり、1つのスロットに上層のコイルと下層のコイルが収められています。

各層のコイルは、割箸ほどの大きさの平角電線を5本まとめられています。各電線はそれぞれ絶縁されており、さらに各層ごとに絶縁されています。

スロットは42個あり、1スロットに5本×2層の電線が収められています。

整流子は、42スロット×5本=210個あります。

4極の電動機で、巻線は10スロットの間隔を設けて巻かれています。

各スロットの電線は、整流子の手前で5本がばらばらにされて各整流子に接続されています。

各スロットの電線は、整流子の手前で5本がばらばらにされて各整流子に接続されています。

鉄心には、冷却用の通風穴が8個あけられています。

鉄心には、冷却用の通風穴が8個あけられています。